「メタボ」という言葉を耳にした時、多くの方は最初に生活習慣病、メタボリック症候群をイメージされるのではないでしょうか。現在森美術館で開催されている「メタボリズムの未来都市展」は、同じ「メタボ」でも、世界で最も知られる日本の建築運動「メタボリズム」に焦点を当てた展覧会です。

「メタボリズム」とは、「新陳代謝」を意味する生物学用語ですが、建築的には、今から50年前の1960年、戦後の復興期が終わり、高度経済成長の時期へ向かった時代に、日本から発信された建築運動を意味しています。社会や環境の変化に合わせて、建築や都市も新陳代謝をしながら変化していくべきだとの理念に基づき、この名が付けられました。

今回の展覧会では、実現に至らず、計画案だけで終わったものも含め、約80のプロジェクトを、500点を超える資料で紹介しています。未曾有の被害を受けた東日本の再建、そして日本全体の再構築に大きな示唆を与える「メタボリズム」の思想を、今だからこそ、紐解いてみてはいかがでしょうか。

広島ピースセンター(丹下健三)

農村都市計画(黒川紀章)

中銀カプセルタワービル(黒川紀章)

グローバル・メタボリズム・マップ

広島ピースセンター(丹下健三)

戦後の復興にメタボリズムの思想が生かされた事例です。今後100年、ぺんぺん草一本生えないと言われた広島は、その後見事な復興を成し遂げました。その復興計画の中心となったのが、丹下健三による広島平和記念公園です。

平和記念資料館本館は、戦後建築物では初の重要文化財指定となっています。世界遺産となった原爆ドームも当初、崩壊の恐れがあることから解体も検討されていましたが、それを保存しランドマークとしました。4キロにわたる資料館、慰霊碑、ドームを1本の軸に置くことで、平和の祈りを象徴する都市への生まれ変わりのきっかけとなりました。

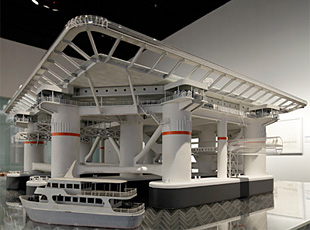

農村都市計画(黒川紀章)

1959年、紀伊半島から東海地方を中心に甚大な被害が出た伊勢湾台風。黒川紀章の故郷である愛知県蟹江町も壊滅的な被害を受けました。当時まだ東大大学院の丹下研究室に在籍中の黒川は大変なショックを受け、その復興計画を翌年開催された世界デザイン会議において発表しました。

地表部分では今まで通り農産物を生産しますが、住居などの建物施設は、何とすべて空中に持ち上げるという斬新なアイデア。格子状になっているのは歩道で、それに沿って住居が建てられ、また近隣都市から農地へ通勤するという新しいライフスタイルも提案しています。このような低地田園地帯の新しい発想による有効活用は、今回の震災でも改めて見直されるべき点ではないでしょうか。

中銀カプセルタワービル(黒川紀章)

メタボリズム運動のシンボル的建築として世界的にもっとも知られた存在です。工場で制作された取替え可能な住宅カプセルが140戸取り付けられ、都会で働くビジネスマンのセカンドハウスとして設計されました。

10m²という極小空間ながら、ユニットバスやAV機器、電話機、電卓など当時最先端のアイテムが組み込まれた宇宙船のようなインテリアが話題となりました。本展では、そのカプセルの実物ひとつを竣工当時のインテリアに復元して、六本木通り沿い(六本木ヒルズ内・ハートランド横)に展示しています。

グローバル・メタボリズム・マップ

メタボリズムの思想が花開いた大阪万博後、メタボリスト達は海外へその活動の場を急速に広げていきます。このマップにはその中から選んだ約50のプロジェクトが紹介されていますが、実際には丹下健三は100近く、黒川紀章や磯崎新も50以上のプロジェクトを実現しています。その中には地震で壊滅状態となった都市の再建計画も含まれています。

森美術館:http://www.mori.art.museum/

MORINOW:黒川紀章設計『中銀カプセルタワービル』の実物カプセル1基を、六本木ヒルズで特別展示中