HILLS CAST

“東京をおもしろくするアイデア”を持ったゲストをお迎えしてお届けする「HILLS CAST」は、J-WAVEのラジオ番組「森ビル presents 東京コンシェルジュ」内で放送していた森ビルのラジオCMです。

※掲載内容は、取材・放送時点のものです。

サントリーホールが見つめた、東京と音楽の25年とその未来(第2回)

2011年12月09日

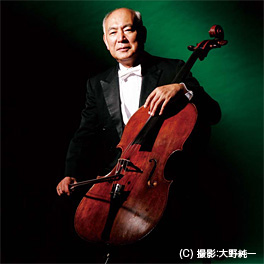

今月のゲスト:チェリスト 堤 剛さん

東京初のコンサート専用ホールとして誕生したのが1986年。今年、サントリーホールは25周年を迎えました。

アークヒルズの一画で地元の音楽ファンと共に育ち、着実に世界へその音色と名前を響かせてきたこのホールは、今では音楽ファンから「世界で5本の指に入るホール」とも称されるまでに成長しています。

ホール設立当初から計画に携わり、2007年からは館長を務めている堤 剛さん。チェリストとして世界で演奏活動を行い、2010年には演奏活動60周年を迎えました。音楽と共に歩んできた堤さんに、サントリーホールの魅力と、見据えているホールの未来についてのお話しを伺いました。

生きる喜びを与えるサントリーホールの秘密

コンサートホールでは、生きる喜びを感じてほしい

コンサートホールにとって、もちろん素晴らしい演奏、素晴らしいアーティストは重要ですが、私がお客様に感じていただきたいのは「生きている喜び」なんです。そうして、お客様に、「我々のホールだ」と思っていただきたいんです。

あとは今年からカラヤン広場を使ってイベントができるようになったということも、ホールにとって発展の一つだと思っています。「サントリーホールがどんどん外に出ていく、外と交流をしていく」というアイディアは、森ビルの前社長である森 稔さんからいただきました。

お客様がオーケストラを囲む理想のかたち

チェリストとして世界中を回っていますが、演奏家にとってホールの持つ雰囲気というのは、やはりとても重要です。サントリーホールを作るということが決まってから、初代館長の佐治敬三さんと共に欧米のホールを見て回りました。

ベルリンでお会いしたベルベルト・フォン・カラヤンさんに「どのようなホールにしたらいいでしょうか?」とお聞きしたら、彼がベルリンに作ったフィルハーモニーというホールの形が一番良いとおっしゃられたんです。フィルハーモニーは、所謂「シューボックス」という長方形の形ではなく、客席が円形になっていてお客様が舞台を囲んでいるような雰囲気。長方形よりも円形のほうがステージの中心からホールの端がそんなに遠くならず、音響的にも、どの席に座っても良い音で聞くことができる。それが、今のサントリーホールにも活かされていて強みの一つになっています。

プロフール

チェリスト。東京都生まれ。幼少から父にチェロの手ほどきを受けて育つ。1963年、ミュンヘン国際コンクールで第2位、ブダペストでのカザルス国際コンクールで第1位入賞を果たし、以後国内外での本格的な活動を開始。世界各地で定期的にリサイタルを行い、 “堤剛プロデュース”と題するリサイタルシリーズも毎年開催。2001年より霧島国際音楽祭音楽監督。1988年秋より2006年春までインディアナ大学の教授を務め、2004年4月より桐朋学園大学学長の任にある。2007年9月、サントリーホール館長に就任。2009年秋の紫綬褒章を受章。演奏活動60周年を迎えた2010年には、記念盤「アンコール」(マイスターミュージック)がリリースされた。日本芸術院会員。