HILLS CAST

“東京をおもしろくするアイデア”を持ったゲストをお迎えしてお届けする「HILLS CAST」は、J-WAVEのラジオ番組「森ビル presents 東京コンシェルジュ」内で放送していた森ビルのラジオCMです。

※掲載内容は、取材・放送時点のものです。

都市から学び、生まれる建築(第4回)

2009年02月20日

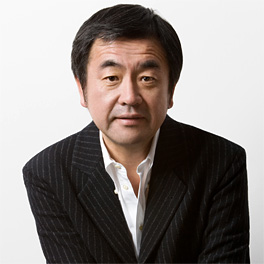

今月のゲスト:建築家 隈 研吾さん

建築家の隈研吾さんが現在抱えているプロジェクトは、海外だけで40件以上に及ぶ。世界中の都市を渡り歩く日々のなか、隈さんは新しい土地との出会いを特 に大切にしているという。白紙の状態でその地を踏み、現地の人々と食事を共にして、コミュニケーションを取ることを欠かさない。第三者の立場では知り得ない文化の奥深くに入り込み、はじめて触れられる都市の本質。

土地そのものから学ぶことの重要性を、隈さんが語った。

第4回 常に、新しい場所から学ぶ

今はですね、海外のプロジェクトが40件ぐらいあります。もういろいろな場所なのね。本当に不思議な場所から突然呼ばれて、多分皆さんそんな行ったことのない、リヒテンシュタインで環境共生住宅をデザインしていたりだとか。そういう新しい場所との出会いというのを、僕は一番大事にしたいんですね。新しい場所って、今まで自分が知らなかったような文化とか人間の生活があって、そういうものから、すごくいろいろな多くのことを学ぶことができるんですよ。

僕も中国で仕事をして中国からいろいろなことを学んで、「竹の家」という発想が浮かんだわけだし。何かそういう新しい場所にいつも出会っていたい、新しい場所からいろいろ勉強したいというのが、僕の一番の夢といってもいいかもしれないですね。よく「どんな建築をつくりたいですか」と聞かれると、「それは、その新しい場所が教えてくれますから」って答えることにしていてね。新しい場所に行けば、自動的に場所が何か教えてくれるから、僕がその前に「何をやりたい」とか思わないで、むしろ十分白紙の状態で新しい場所に行くのが、一番面白い建築をつくれる秘訣かもしれないですね。

住んでいる人とコミュニケーションをとる重要性

この前ノルウェーのオスロに行ってきて、オスロからムンク美術館のコンペに招待されて見てきたんだけれど、すごく面白かった。というのは、今までの北欧というのは、洗練されているけれども、何かちょっとあまりにも静かだなという感じなんだけれど、オスロって今ものすごく北欧の中でも元気があって、今までの静かだけの北欧じゃないイメージを伝えていた。今はコンペに呼ばれただけだけれど、あそこで実際プロジェクトが始まったら面白いことができそうだなって、興奮して帰ってきたんですけれどね。

新しい都市に行ったとき、まず大事なのは、そこの人とちゃんと話すということ。都市は、ただ第三者として歩くだけだと、本当の都市の質感みたいなものは伝わってこないし、自分の中に入ってこないから、そこの都市に住んでいる人とコミュニケーションする。それにはやっぱり食べて飲むことなんだけれど、オスロだとアクアビットという強いお酒があるから、それでムンク美術館の人たちとちょっとコミュニケーションをしてきたんだけれど。そういうね、住んでいる人とちょっと話すと、都市が違って見えてくる。今までバーッと旅人として通り過ぎたのより、もうちょっと都市の文化の深さに入っていけるんだよね。

だから僕は街に行くと、なるべくそこの人と直接な飲み食いコンタクトができるような場をつくろうとしていますね。

プロフール

建築家/1979年、東京大学建築学科大学院修了。1990年隈研吾建築都市設計事務所主宰。

主な作品に「水/ガラス」(アメリカ建築家協会ベネディクタス賞受賞)、「森舞台/宮城県登米町伝統芸能伝承館」(日本建築学会賞受賞)、「那珂川馬頭町広重美術館」(村野藤吾賞、林野庁長官賞受賞)、「石の美術館」(インターナショナル・ストーン・アキテクチャー・アワード受賞)。現在も世界中で40以上のプロジェクトを進行中。