HILLS CAST

“東京をおもしろくするアイデア”を持ったゲストをお迎えしてお届けする「HILLS CAST」は、J-WAVEのラジオ番組「森ビル presents 東京コンシェルジュ」内で放送していた森ビルのラジオCMです。

※掲載内容は、取材・放送時点のものです。

都市から学び、生まれる建築(第2回)

2009年02月06日

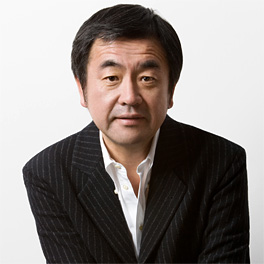

今月のゲスト:建築家 隈 研吾さん

建築家の隈研吾さんが現在抱えているプロジェクトは、海外だけで40件以上に及ぶ。世界中の都市を渡り歩く日々のなか、隈さんは新しい土地との出会いを特 に大切にしているという。白紙の状態でその地を踏み、現地の人々と食事を共にして、コミュニケーションを取ることを欠かさない。第三者の立場では知り得な い文化の奥深くに入り込み、はじめて触れられる都市の本質。

土地そのものから学ぶことの重要性を、隈さんが語った。

第2回 建築を、都市としてデザインする

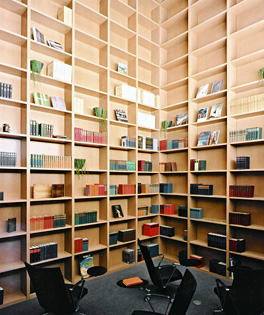

六本木ヒルズのアカデミーヒルズをデザインしたときはですね、基準階平面図を見て、あまりのスケールの大きさにびっくりした。

超高層には基準階平面というのがあるのですけれど、1階平面、2階平面といって、上の方は全部基準階平面図というのだけれど。図面を見て、「あれっ、これ1個のビルで、こんなでかいんだ」と言って、ほかの図面と見比べて、「スケール、違っているんじゃないか?」というぐらいに大きいのにびっくりしたわけ。そして「この大きさというのは、都市そのものじゃん」というふうに思ったんだよね。

だから、建築としてデザインしたんじゃいけなくて、都市としてデザインしなければいけないんだということに突然気づいた。都市というものは何だろう、都市としてオフィスフロアをデザインするのは何だろうというような、発想の転換をしてみたら、意外に面白いことがボンボン浮かんできてね。

だから普通みんな、オフィスビルを設計するときは、オフィスビルとして設計するけれども、これからの時代ってオフィスビルは都市として設計するとか、逆に都市は住宅として設計するとか。そういう位相を転換するみたいなことをやると、そこから面白い発想が生まれるかもしれないですね。

やっている仕事がうまくいくかどうかというのは、やろうとしている人間によって、すごく左右されるような気がする。その人間と会って、そのプロジェクトの中心となる人物と会って、「あっ、この人だったらやりそうだな」というね。その人間の中にあるアーティスティックなセンスみたいなものを、建築家だと、瞬間的に、ある程度見抜けるようになってきた。

これを作れば、みんなハッピーになれるんじゃないかな

アカデミーヒルズで壁にずっと本棚が並んでいるというのも、何かまた自分の中で、そういう風景が見えたんだね。

ニューヨークに住んでいるときに、図書館というのが大体自分の生活の場所だったので。図書館の中で大体1日過ごして、図書館の中で歩き回って本と暮らしているっていう。

その自分のニューヨークでの生活のイメージがバッと浮かんで、「あっ、これを作れば、、絶対みんな何かハッピーになれるんじゃないかな」と思ったんで、そこから始まったんですけれどね。だから来た人は、そういう僕の体験と参照してあれを見てくれると、もっと楽しめるかもしれないな。

プロフール

建築家/1979年、東京大学建築学科大学院修了。1990年隈研吾建築都市設計事務所主宰。

主な作品に「水/ガラス」(アメリカ建築家協会ベネディクタス賞受賞)、「森舞台/宮城県登米町伝統芸能伝承館」(日本建築学会賞受賞)、「那珂川馬頭町広重美術館」(村野藤吾賞、林野庁長官賞受賞)、「石の美術館」(インターナショナル・ストーン・アキテクチャー・アワード受賞)。現在も世界中で40以上のプロジェクトを進行中。