都市と自然の共生(生物多様性保全など)

Harmonious coexistence of cities and nature (Biodiversity conservation, etc.)

都市と自然の共生に関する認識と方針

認識

明治維新以降、東京は近代化とともに首都機能を担うインフラをはじめ官庁や関連施設、事務所、住宅、商業施設などが建設され、多くの樹林帯や緑が伐採されてきました。また高度成長時代には、東京への急激な人口集中の発生や土木・建築技術が発展して様々な人工構造物や建築物などが次々と造られ、都市の地表面はアスファルトやコンクリートで被覆されました。一方、都市のスプロールとともに緑や動植物が減少し、ヒートアイランド現象などの都市問題も発生してきました。

方針

森ビルグループはこうした都市問題を解消するため、ヴァーティカル・ガーデンシティ(立体緑園都市)を理想とする都市モデルを通して、都市を立体的に利用し、地表や屋上に自然と人間が共生する生物多様性に配慮した小自然をつくり出します。様々な都市活動とともに、鳥のさえずりや虫の声が聞こえる、潤いある緑溢れた空間を創出し、そうした空間を活用して人々の環境コミュニティを醸成します。

緑の進化と変遷

森ビルは、緑に覆われ自然と共生する理想の都市を実現するため、1986年のアークヒルズ以降、都市の緑化に積極的に取り組んできました。創出された緑地は、1990年では1ha余りでしたが、将来的に12haを超える見込みです。

緑地規模の増加

~1970年代

単独ビルの開発

- 小規模ながら敷地内緑化をスタート

1980年代

面的な複合開発へ 大規模緑化の幕開け

- 1986年:アークヒルズ竣工、再開発による大規模屋上緑化

1990年代

緑地の「量」から「量+質」への転換 緑を楽しみ 緑に触れ育む

- 1997年:アークヒルズ ガーデン改修、量+質へ転換

2000年代

土地の歴史と自然の継承

- 2001年:愛宕グリーンヒルズ竣工、土地の歴史と自然を継承

- 2002年:元麻布ヒルズ竣工

- 2003年:六本木ヒルズ竣工、毛利庭園の池と樹木の保全

- 2004年:オランダヒルズ竣工

- 2006年:表参道ヒルズ竣工

2010年代

生態系の保全と回復に向けて

- 2012年:アークヒルズ 仙石山森タワー竣工、生物多様性の保全と回復

- 2013年:アークヒルズ サウスタワー竣工

- 2014年:虎ノ門ヒルズ 森タワー竣工、立体道路制度による緑地創造

2020年代

人の営みにかかわる緑

- 2020年:虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー竣工

- 2022年:虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー竣工、愛宕山と連結した緑を整備

- 2023年:虎ノ門ヒルズ ステーションタワー開業

- 2023年:麻布台ヒルズ開業、街の中心に緑豊かな広場を配し、多様な人々が集う新たなコミュニティを形成

プロジェクト紹介

1986年

民間初の大規模再開発であるアークヒルズは、大規模な屋上緑地をつくりました。サントリーホール屋上など、敷地の20%を超える緑地に40,000本以上の樹木を植え、外周道路に植えた約150本のソメイヨシノは今ではさくらの名所となっています。また1997年には常緑中心であった緑地に草花も追加して、季節の潤いを感じながら緑とかかわることのできる場所へと進化を続けています。

アークヒルズ

2001年

愛宕グリーンヒルズは、青松寺および愛宕山の豊かな自然と歴史を継承し、芝公園など周辺緑地との緑のネットワークをつくることを目指して誕生しました。可能な限り斜面緑地を保全し、その樹木の種から新たな苗を育てることで、地域の植生を継承しました。動植物への影響を最小限に抑えながら自然を楽しめるよう、斜面に沿って緑道を巡らせています。

愛宕グリーンヒルズ

2003年

六本木ヒルズには、特色ある緑づくりに様々な技術やアイデアが活かされています。毛利庭園では、土地の歴史を伝えるため、樹木や江戸時代の遺構を保全しながら整備をしています。けやき坂コンプレックス屋上には、地域の方々が田植えや稲刈りを楽しめる水田を設け、その水田を制震装置「グリーンマスダンパー」に必要な「おもり」として有効活用しています。また、けやき坂には街路樹や花壇、ストリートファーニチャーを配し、アートと緑が融合した街並みを形成しています。

六本木ヒルズ

2012年

アークヒルズ 仙石山森タワーは、地域在来種を中心に植樹し、生きものにすみかや採餌場を提供する枯れ木を設置したり表土を再使用するなどして、生物多様性の保全と回復に向けた緑地をつくりました。その結果、当緑地はJHEP認証※において日本初となる最高ランク(AAA)を取得しました。竣工後も生態系に配慮した維持管理を行い、説明看板の設置やワークショップの開催により、地域の方々が自然を理解し、生きものと触れ合える機会を提供しています。

JHEP(Japan Habitat Evaluation and Certification Program)認証:生物多様性の保全や回復に資する取り組みを定量的に評価、認証する制度。開発・運営:(公財)日本生態系協会。

アークヒルズ 仙石山森タワー

2014年

虎ノ門ヒルズ 森タワーは、皇居から日比谷公園、愛宕山、芝公園へとつづく「南北の緑の軸」と、新虎通り沿いに形成される「東西の緑の軸」の交点に位置しているため、新たに6,000m²の緑地を立体道路制度を活用して人工地盤上につくりました。当緑地は、生物多様性にも配慮した植栽計画が評価されてJHEP認証の最高ランク(AAA)を取得しました。また隣接街区へも緑地を繋げていくことにより、虎ノ門ヒルズ全体で一体的な緑の拠点として機能することを目指します。

虎ノ門ヒルズ 森タワー

2020年

虎ノ門ヒルズエリアでは、虎ノ門ヒルズ 森タワー、虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー、虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワーに続いて虎ノ門ヒルズ ステーションタワーが竣工し、交通インフラを含む一体的な「国際新都心・グローバルビジネスセンター」の形成が加速しています。その足元には、虎ノ門ヒルズ 森タワーの緑地をはさんで、虎ノ門ヒルズ ビジネスタワーに約1,100m²の緑豊かな公園が、虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワーには約2,400m²以上の緑が、虎ノ門ヒルズ ステーションタワーには国道に架かるデッキ上を含めて、場所や環境などに応じた変化のある多様な緑が整備され、各街区をまたいで低層部の緑が連続しています。これらの緑は隣接する愛宕山や愛宕グリーンヒルズの緑にもつながり、虎ノ門ヒルズと愛宕エリアをつなぐ新たなグリーンネットワークが創出されます。

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー

虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー

2023年

麻布台ヒルズでは、コンセプトである「Modern Urban Village」を実現するため、まずはじめに人の流れや人が集まる場所を考え、街の中心に広場を据えてシームレスなランドスケープを計画。その後、3棟の超高層タワーを配置しました。これは、まず建物を配置し、空いたスペースを緑化するという、従来の手法とは全く逆のアプローチです。高低差のある地形を活かして、低層部の屋上を含む敷地全体を緑化することで、都心の既成市街地でありながら、約6,000m²の中央広場を含む約24,000m²の緑地を確保。また、開花時期の異なる品種のさくらを植えたり、低層部の屋上に果樹園を設けたりと、居住者や来街者が五感で感じることができる緑をつくりだしました。

麻布台ヒルズ

生物多様性保全

認識

我々は、自然・生物多様性から食料や水、気候の安定、災害の抑制など生活に欠かせない様々な自然の恵みを享受しています。近年、自然・生物多様性の損失は、気候変動問題とともに、世界的な環境問題として認識されており、生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)により2019年に公表された「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書(GBO)」によると、世界の陸地の約75%は著しく改変され、海洋の66%は複数の人為的な影響下にあり、1700年以降湿地の85%以上が消失するなど、人類史上かつてない速度で地球全体の自然が変化しています。

日本では明治維新以降、東京は近代化とともに首都機能を担うインフラをはじめ官庁や関連施設、事務所、住宅、商業施設などが建設され、多くの樹林帯や緑が伐採されてきました。また高度成長時代には、東京への急激な人口集中の発生や土木・建築技術が発展して様々な人工構造物や建築物などが次々と造られ、都市の地表面はアスファルトやコンクリートで被覆されました。一方、都市のスプロールとともに緑や動植物が減少し、ヒートアイランド現象などの都市問題も発生してきました。

かつて都市は自然と対置されて、都市に生息する動植物の保全や育成についてはあまり考えられてきませんでしたが、世界的な生物多様性の喪失や都市化の進行などにより、日常的な人と自然との関わり合いが減少してきたことで、人のメンタルヘルスを含む健康維持や子どもの発育、環境意識の社会的な醸成などに負の影響がでていることなどが近年指摘されるようになってきました。

森ビルの開発エリアは、保護地域、または保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域には位置せず、IUCNレッドリストなどにおける生物種への負の影響などをはじめ当社事業が生物多様性に与えるマイナスの著しいインパクトはほとんどありません。しかし、前述のような背景から、都市における生物多様性は、都市に暮らす人々に様々な恵みを提供していると考えられるため、森ビルグループは人間の都市活動が生態系に与える影響を理解することが重要と認識しています。

方針

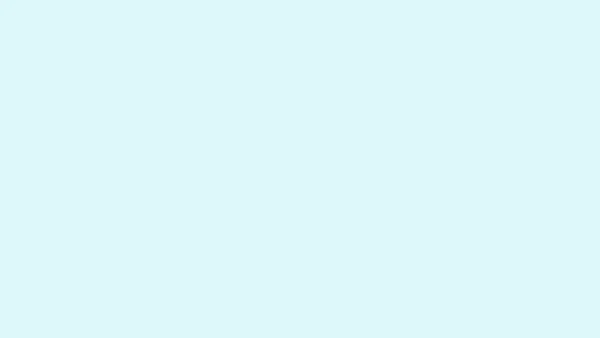

当社グループは、都市と自然の関係性を大切にした都市環境の実現を目指して、当社の開発エリアにおいて行政の生物多様性関連計画に沿ったエコロジカルネットワーク※を構想し、周辺の大規模緑地間を行き交う生きものの中継地や生息地となるように緑地の整備を進めていきます。また緑地整備後は、生物多様性に配慮した管理運営体制を整備し、必要とされる定期的なチェック、予防対策を講じます。

エコロジカルネットワーク:生きものの生息拠点となる緑地を小規模な緑地や街路樹などでつなぎ、生きものが移動できるようにすることで、生きものが暮らしやすい状況を作る必要があります。このような生息地のネットワークを、エコロジカルネットワークといいます。(港区 生物多様性緑化ガイドより抜粋)

エコロジカルネットワーク

目標と達成状況

森ビルは、開発段階から行政など外部関係者にヒアリングを行い、各種環境関連法令を遵守しながら適切に対応して事業推進し、必要に応じて自主的に希少種の調査や樹木の保護、樹木移設後のモニタリングや生育報告などを実施しています。緑地整備後は、緑地機能の効果検証として事業前後の温熱画像調査や緑被率調査、鳥類などのモニタリング調査などを実施し、ヒートアイランド現象の緩和、緑(緑被率)の増加、鳥類などの出現状況を継続的に把握するとともに、生物多様性に特に配慮した緑地については、その特性に相応しい認証などの取得およびその維持に努めています。なお、具体的な達成状況は「KPIと実績データ」の項目に掲載しております。

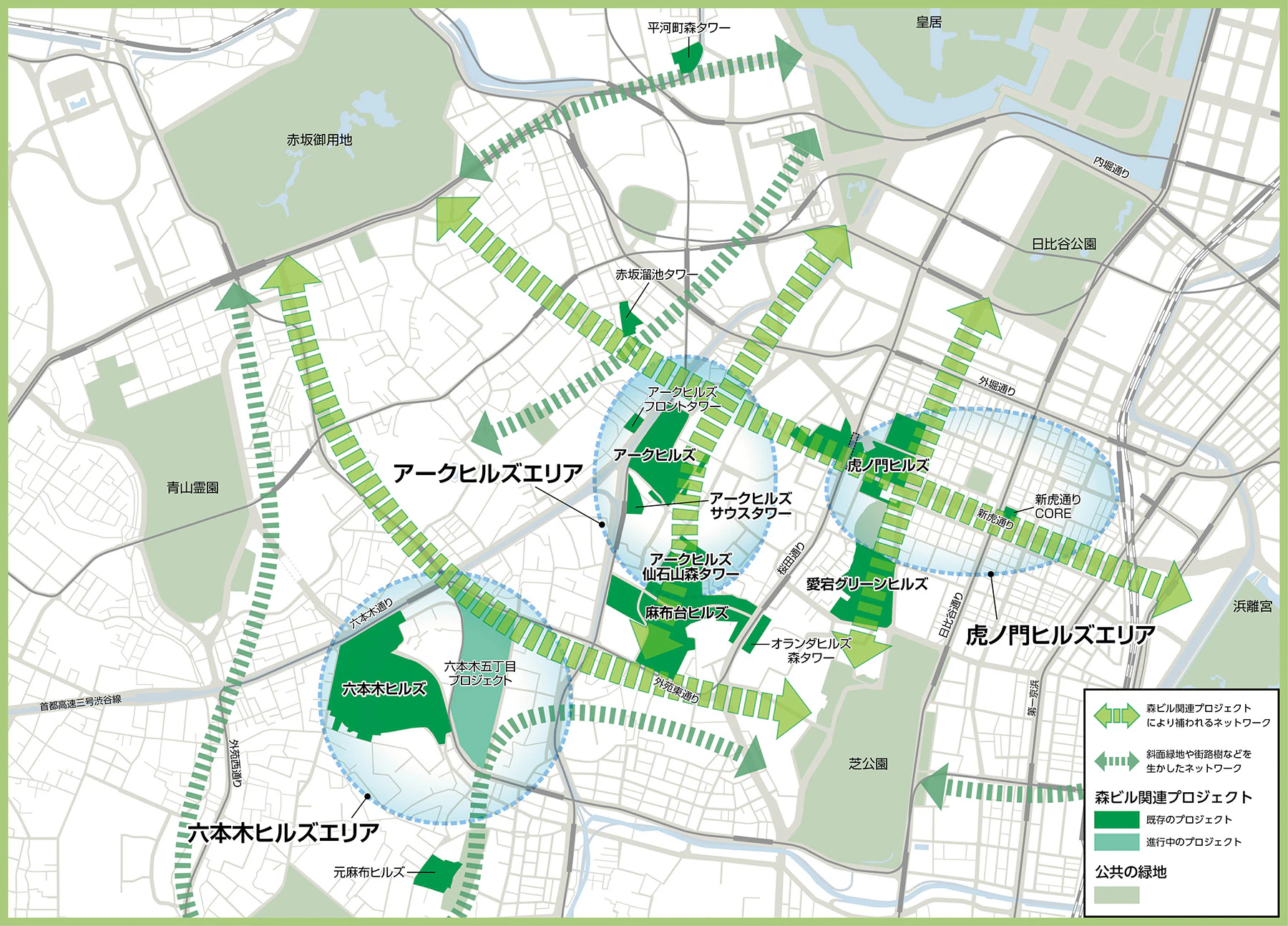

体制

生物多様性に配慮した緑地については、植栽管理会社、樹木の保護育成アドバイザー(樹木医)、森ビル(管理事業部、設計部、環境推進部)の連携のもと、巡回管理、定例会議などを通して関係者間で緑地状況を常に共有し、課題を速やかに検討して調整、対応する体制を構築しています。必要に応じて「環境推進委員会」への報告や検討事項の付議を行い、適切な緑地管理を行います。

生物多様性に配慮した緑地管理体制

取り組み実績

生物多様性に配慮した緑地の代表的な事例であるアークヒルズ 仙石山森タワーでは、次のような取り組みを行いました。

- 地域の潜在植生をベースとした植栽計画

東京都潜在自然植生図に添った植栽計画を立て、地域固有の景観と生態系づくりに努めました。 - 緑被ボリュームの高い立体的な緑地の整備

高木から低木・地被まで植栽した階層的な緑の空間をつくり、多様な生きもののすみかを提供しています。 - 枯れ木、エコスタック、落葉溜めの設置やエコトーンの形成

指標種であるコゲラの営巣・採餌のための枯れ木や、生きものの生活の場となるような石積み(エコスタック)や落葉溜めを設置し、陸域と水域をゆるやかにつなぐ移行帯(エコトーン)を整備しました。 - 土壌の保全と再利用、植栽材料の調達上の配慮

開発地の500m²の土壌を予め保存し、外構工事に表土として再利用することで従前の環境の再生に役立てています。また植栽材料の調達先は近郊(東京、埼玉)を基本として、意図しない種の混入を防ぐために、根鉢の表土は可能な限り除去しました。

東京都潜在自然植生図に添った植栽計画

緑被ボリュームの高い立体的な緑地

枯れ木

エコスタック

落ち葉溜め

エコトーン

土壌の保全

緑を育てる

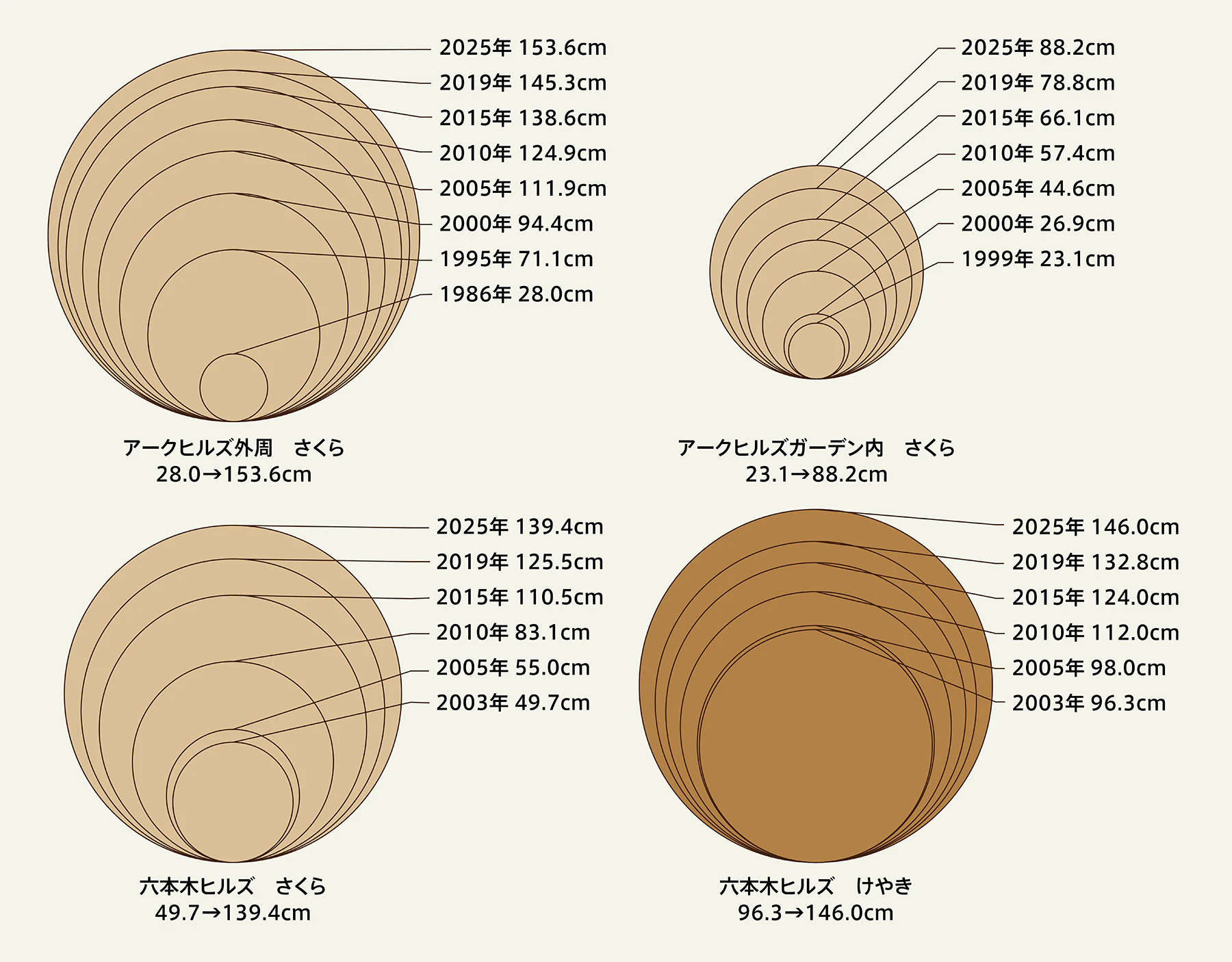

森ビルは、植栽のメンテナンスにも注力しながら緑を大切に育てています。アークヒルズ完成時(1986年)に平均の幹の周長が28cmだった外周のさくらは、2025年には153cmを超えて今でも緩やかに成長しており、アークヒルズや六本木ヒルズは、毎年多くの人が訪れる都内有数のさくらの名所として親しまれています。

アークヒルズ

六本木ヒルズ

さくら、けやきの幹の 周長の平均値 (アークヒルズ、六本木ヒルズ)

さくら・けやきの成長(植え替えされた木は除く)

緑被率を高める

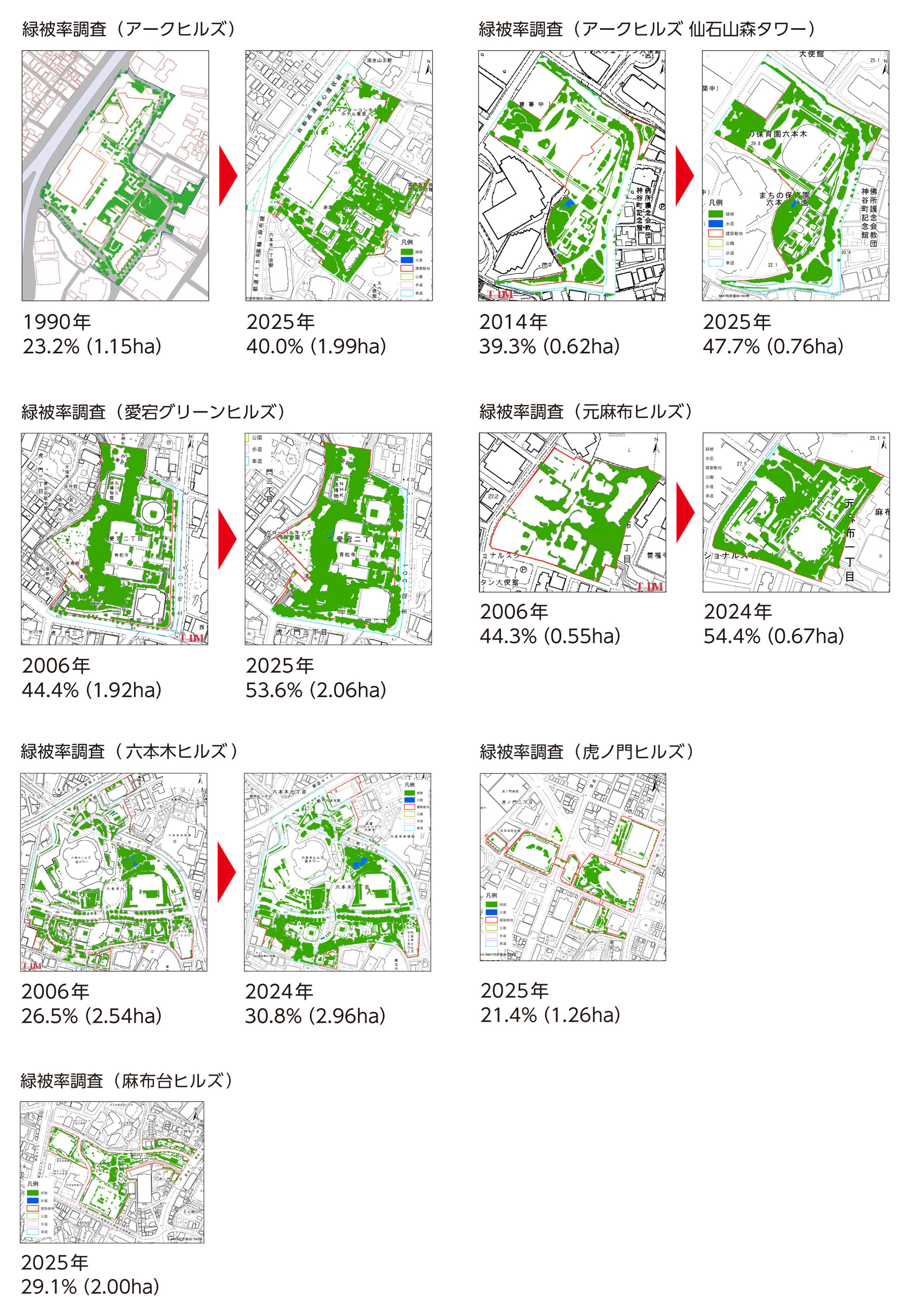

森ビルは、2006年より緑被地の割合を示す「緑被率※調査」を実施して緑の総量の把握に努めています。この調査によれば、当社が管理運営する施設の緑被率および緑被総面積は年々増加しており、当社の街づくりが都心の緑化推進に貢献していることがわかります。

緑被率(=緑被面積/敷地面積×100%):「東京都緑被率マニュアル」に基づき、航空写真を利用して算出。

緑被率の変化

緑被率の上昇(元麻布ヒルズ、六本木ヒルズについては本年度の調査未実施のため、2024年度の値を記載)

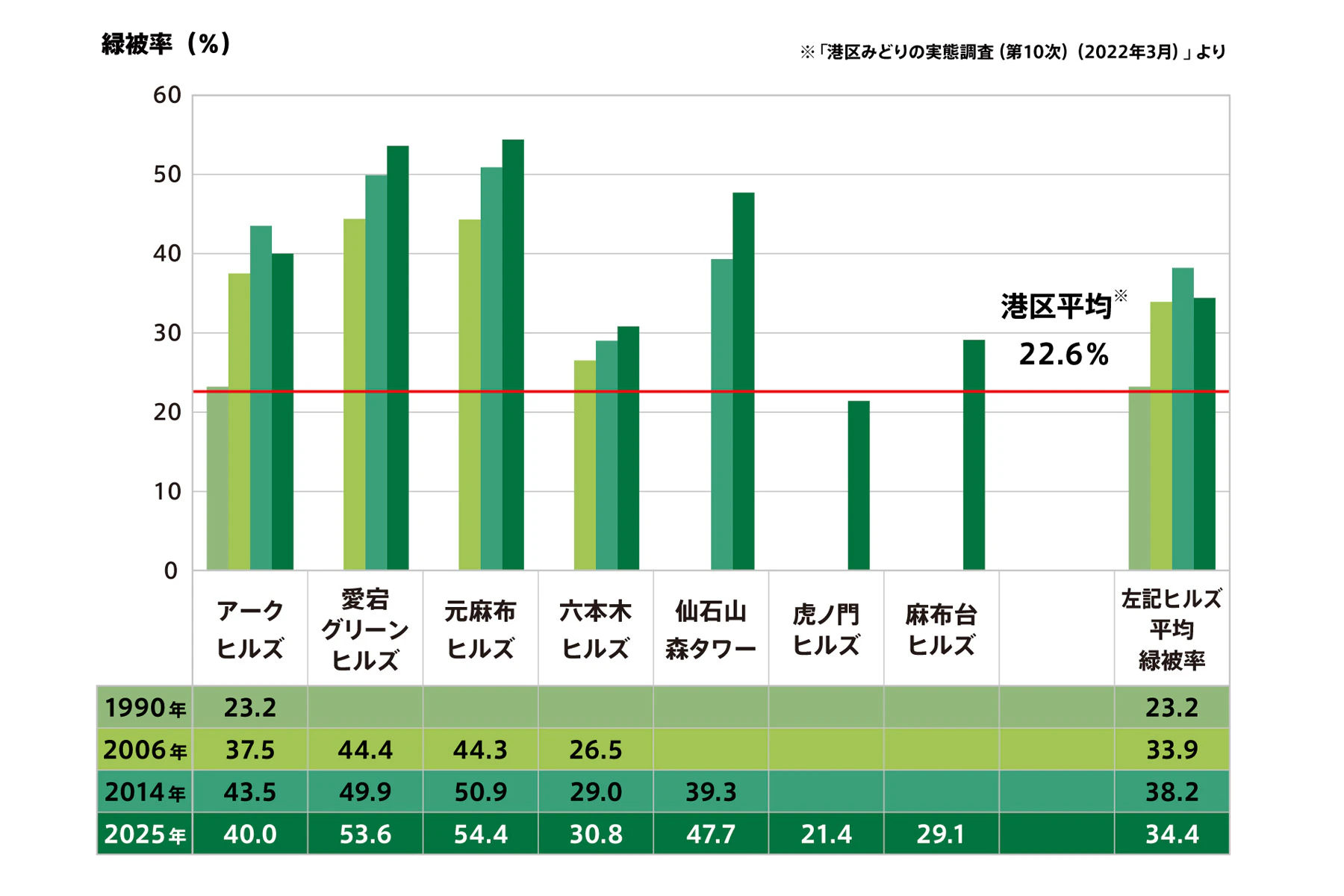

ヒートアイランド対策

森ビルは、ヒートアイランド現象の緩和への緑の効果検証として、定期的に上空より温熱画像(サーモマップ)を撮影しています。その画像から、六本木ヒルズや愛宕グリーンヒルズ、虎ノ門ヒルズなど緑化された空間は、周辺道路のアスファルト舗装に比べて、日中で5℃~15℃表面温度が低くなっていることがわかります。都市と自然が共生する緑地の増加は、人々に憩いの場所を提供するだけでなく、ヒートアイランド現象の緩和にも役立っています。

六本木ヒルズ

熱画像(撮影:スカイマップ株式会社)

愛宕グリーンヒルズ

熱画像(撮影:スカイマップ株式会社)

生物多様性のリスク評価

森ビルは大規模開発を推進するにあたり、開発前の緑・水の状況や生物多様性に関連する調査などを行い、地域の潜在植生を参考にしながら緑化計画を策定し、関連法令などを順守して整備します。整備後は、植栽管理会社、外部専門家と連携して緑地状況を常に共有しながらその維持管理にあたる一方、緑化関連認証などの取得およびその維持やモニタリング調査の実施などにより、生態系ピラミッドの形成やエコロジカルネットワークへの寄与を意識しながら生物多様性のリスクを評価しています。

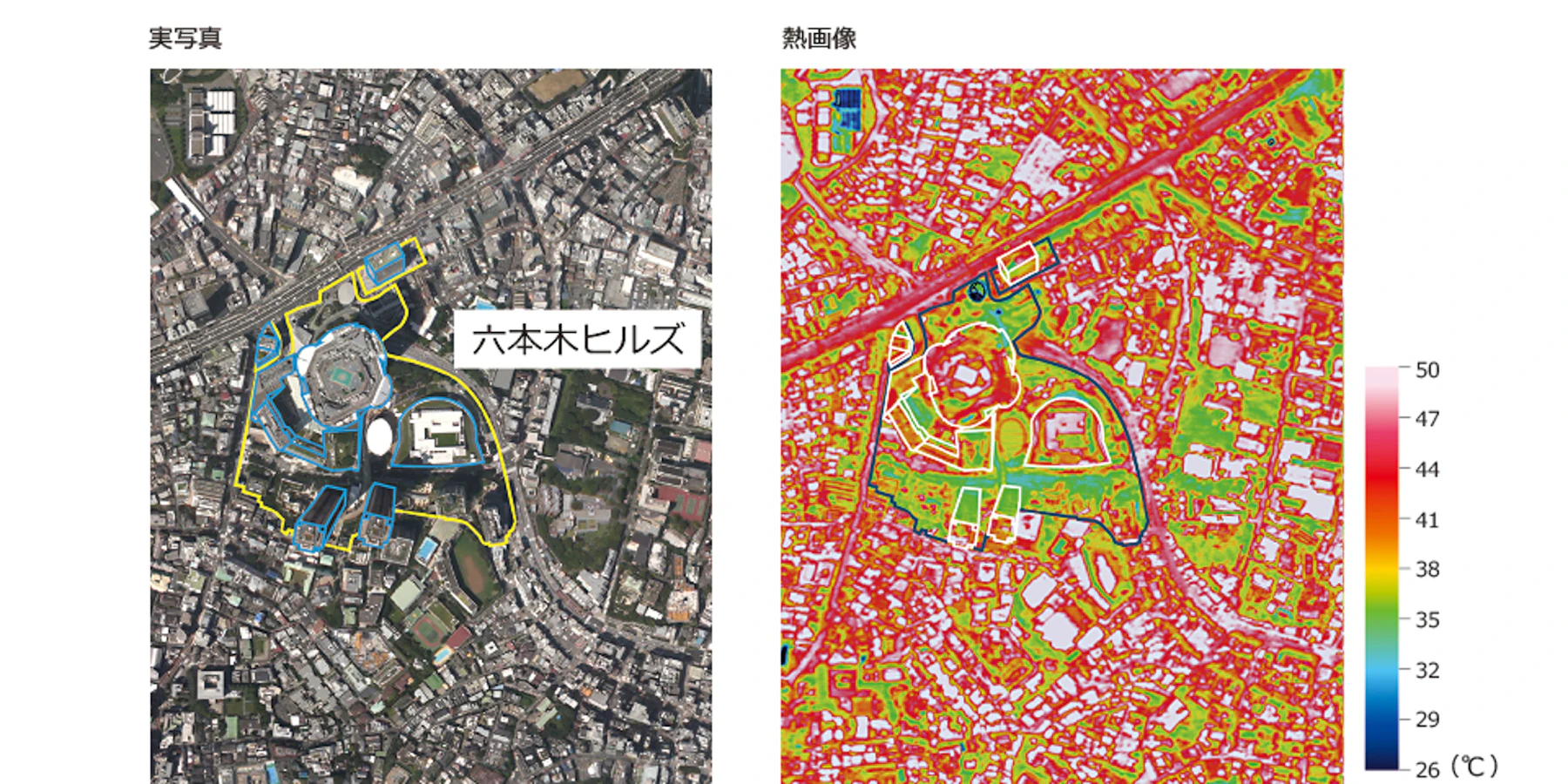

TNFD提言に基づく自然関連の情報開示

森ビルグループは、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の提言に基づき、自然資本や生物多様性に関連した情報を開示しています。

2025年6月開示のTNFDレポートでは、当社の戦略エリアである港区の都市開発事業(国内)および地域エネルギー供給事業を対象に、自然資本への依存・影響・リスク・機会を開示します。自然関連情報の分析はTNFD推奨のLEAPアプローチに沿って、当社事業に係る自然関連の依存と影響を分析するとともに、リスクと機会を特定し評価しました。加えて、環境DNA解析技術を用いた生態系の状態分析などにより、ヒルズにおける自然資本への依存と影響の詳細分析を実施し、当社の戦略エリアにおけるポジティブインパクト分析を実施しました。

自然関連課題の特定・評価の全体像

当社グループが実施した自然関連課題の特定・評価の全体像は以下になります。

TNFD推奨の標準的なデータセットなどを用いたLEAPアプローチによる分析に加え、環境DNA分析などの独自技術を持つパートナー(サンリット・シードリングス株式会社)との協働で当社グループの事業や取り組みが生態系に与えるポジティブインパクト分析を実施しました。

なお、今後は分析評価対象の拡大や特定された自然関連課題が財務に与える定量的評価など、検討を深めていきます。

自然関連課題の特定・評価の全体像

分析の評価対象範囲の設定(Scoping)

LEAPアプローチに基づく自然関連の分析を行う範囲を決めるために、当社グループの全事業(バリューチェーンの上流下流を含む)を対象に、TNFD推奨の評価ツール(ENCORE※)を用いて自然への依存・インパクトの初期スクリーニングを行いました。

その結果、都市開発事業における原料生産・資材製造や地域エネルギー供給事業のバリューチェーン上流に加え、施設運営事業の商業やホテルのバリューチェーン上流において自然への依存と影響が比較的大きいことを確認しました。

ENCORE:Natural Capital Finance AllianceがUNEP-WCMCと共同で開発したオンラインツールであり、ビジネス活動ごとに「どの自然資本に」「どの程度」依存・インパクトがあるのかを定性的に把握することができます。元々は金融機関が投融資先のポートフォリオ評価をすることを目的に開発されたツールですが、一般事業法人なども自社の依存・インパクト評価に活用することの有益性が広く認知されています。本分析では、2024年にアップデートされたバージョンのENCOREを使用しました。

2025年6月開示のTNFDレポートにおいては、事業収益構成比などの事業規模や事業戦略上の重要性も踏まえて、都市開発事業(国内)および都市開発に関連性の高い地域エネルギー供給事業を評価対象範囲とし、また、地域的にはそのなかでも特に自社物件が集中して立地し、当社の戦略エリアである港区エリアを分析対象として、TNFD推奨のLEAPアプローチを用いて自然との関わりを分析しました。

自然に関する情報の入手可能性を鑑み、直接操業については特定した場所(港区エリア)を考慮し、バリューチェーン上流および下流については場所を特定せず一般的な自然への依存・影響・リスク・機会を分析しました。

分析の評価対象範囲の設定(Scoping)

港区戦略エリアの自然の状態(Locate)

TNFD推奨の5つの自然の状態を表す基準を用いて、戦略エリア(港区)の拠点を対象に自然の状態を分析しました。本分析の結果、港区エリアにおいては生態学的な要素から生態学的に繊細な地域に該当すると考えられる拠点・資産はありませんでした。

自然への依存・影響の概要(Evaluate)

分析の評価対象範囲の設定(Scoping)で実施した初期スクリーニングなどの分析結果を用いて、当社グループにとって重要と考えられる自然への依存とインパクトを調査・特定しました。

- 都市開発事業

都市開発事業のバリューチェーン上流においては、建材の原料となる木材や鉱物など天然資源の依存のほか、建材の製造過程における水資源への依存やGHG排出、環境汚染のインパクトを認識しています。

都市開発事業の建築段階では、開発による生態系へのインパクトが懸念されますが、都心という立地特性と十分な環境リスク評価を実施しているため重要な負のインパクトはないと認識しています。また、都市再開発による地域生態系に配慮した緑地の創出は生態系に大きなポジティブインパクトを与えうると想定しています。

都市開発事業の運営管理段階においても、都心という立地特性から重要な自然への依存・インパクトは特定されませんでした。そのほか、緑地の創出によりヒートアイランド現象の緩和などの調整サービスや、緑豊かな都市景観などの文化的サービスの質が向上されうると想定しています。

都市開発事業のバリューチェーンの下流においては、排水や廃棄物処理などの影響を検討しましたが、公共性の高い事業者による都市インフラ機能が整備されているため、当社グループにとっての依存・インパクトの重要性は低いと判断しました。なお、バリューチェーンの各段階における汚染・廃棄物の排出などは、各段階の活動においての重要性を評価しています。 - 地域エネルギー供給事業

地域エネルギー供給事業においては、発電機や冷凍機の冷却、蒸気の供給のために水資源に依存し、また化石燃料使用によるGHG排出などを通じて自然へのインパクトを与えています。また、購入電力については発電所の稼働に必要な設備や水資源の保護に寄与する自然の防災機能への依存、エネルギー生産に伴うGHG排出や環境汚染を通じた思弁へのインパクトが当社のバリューチェーンにおいて重要であると認識しています。

依存する生態系サービス | 大項目 | 中項目 | 小項目 | バリューチェーン | 内容 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

供給サービス | 生物資源の供給 | 都市開発 | 開発 | 原料生産・資材生産 | 上流 | 建築に使用される天然資源・木材の供給 |

水資源の供給 | 都市開発 | 開発 | 原料生産・資材生産 | 上流 | 建築資材の製造プロセスに使用する水の供給 | |

営業・賃貸管理 | 直接操業 | 物件や緑地の運営・管理に使用する水の供給 | ||||

管理運営 | ||||||

エネルギー | 地域エネルギー供給 | ― | 上流・直接操業 | 発電機・冷凍機の稼働における水の供給 | ||

調整サービス | 気候の調整 | 都市開発 | 開発 | 原料生産・資材生産 | 上流 | 資材の生産や建築現場における作業効率や安全に寄与 |

建設 | ||||||

営業・賃貸管理 | 直接操業 | ヒートアイランド現象の緩和 | ||||

管理運営 | ||||||

浄化 | 都市開発 | 開発 | 管理運営 | 下流 | 微生物を利用した汚水や廃棄物の浄化 | |

自然災害の緩和 | 都市開発 | 開発 | 建設 | 上流・直接操業 | 建設現場や不動産の自然災害被害の軽減 | |

営業・賃貸管理 | ||||||

管理運営 | ||||||

エネルギー | 地域エネルギー供給 | ― | 上流 | エネルギープラントにおける自然災害被害の軽減 | ||

文化的サービス | 都市開発 | 開発 | 営業・賃貸管理 | 直接操業 | 良好な景観の提供による資産価値への貢献 | |

自然へ及ぼし得る影響 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | バリューチェーン | 内容 |

|---|---|---|---|---|---|

生態系利用 | 都市開発 | 開発 | 原料生産・資材生産 | 上流 | 建築に使用される天然資源・木材の供給 |

都市開発 | 開発 | 建設 | 上流・直接操業 | 都市開発は建設地周辺の生態系に大きく影響を与え得るが、適正な環境影響評価や緑地の配置・管理を行うことで生態系の復元・再生に貢献する可能性がある | |

運営管理 | 管理運営 | 上流・直接操業 | 都市開発は建設地周辺の生態系に大きく影響を与え得るが、適正な環境影響評価や緑地の配置・管理を行うことで生態系の復元・再生に貢献する可能性がある | ||

天然資源の採取 | 都市開発 | 開発 | 原料生産・資材生産 | 上流 | 建築資材は主に天然資源から製造される |

温室効果ガスの排出 | 都市開発 | 開発 | 原料生産・資材生産 | 上流 | 建設資材の原料となる鉄鋼やポルトランドセメントの製造では、原料由来のCO2が発生する |

開発 | 全て | 全体 | 建設資材の製造や輸送、重機の利用、不動産の管理のための電力・空調など、バリューチェーン各段階で化石燃料由来のエネルギーを使用する | ||

管理運営 | |||||

エネルギー | 地域エネルギー供給 | ||||

汚染 | 都市開発 | 開発 | 全て | 全体 | バリューチェーン各段階で生じる汚染物質、廃棄物、騒音、高熱、光などが周囲の生態系に悪影響を及ぼす可能性がある |

管理運営 | |||||

エネルギー | 地域エネルギー供給 | ||||

外来種の導入 | 都市開発 | 開発 | 全て | 全体 | 資材生産や建設、不動産運営・管理、廃棄物処理などのバリューチェーン各段階で発生する資材や物質の移動が外来種の侵入に寄与する可能性がある |

管理運営 |

リスクと機会の評価、対応策(Assess)

当社グループの自然への依存・影響の重要度に基づき、都市開発事業(国内)、地域エネルギー供給事業において想定される自然関連のリスク・機会を特定・評価しました。

なお、リスク・機会の特定には自然への依存・インパクトのほか自然・生物多様性に関連する世界の動向や政策の方向性などを加味しています。

さらに、特定されたリスクと機会への対応策を検討しました。対応策を講じていくことでリスクの軽減と機会の獲得に努めていきます。すでに実践している対応策もありますが、今後対応が不十分な項目も含めて網羅的に実施していきます。

当社にとって重要と考えられるリスク・機会、特定されたリスクと機会への対応策について、以下の通りです。

リスク | リスク詳細 | 重要度※1 | 影響が 最大化 する時期※2 | 対応策 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

物理リスク | 急性 | 物件の被災リスクの増加 | 周囲の自然生態系の劣化、生態系サービスの低下による自然災害による被害の増加 | 低 | 中期~長期 | 14 |

急性・慢性 | 自然配慮を欠いた都市化による生態系サービスの低下 | 自然配慮を欠いた都市開発の進展により、ヒートアイランドの緩和や防災機能の低下など生態系サービスが低下する | 中 | 短期~中期 | 2 | |

自然劣化による資材調達価格の増加 | 自然生態系の劣化により、特に自然への依存が大きい林業、鉱業生産性が低下し調達コストが増加する | 中 | 中期 | 6 | ||

移行リスク | 政策 | 自然関連情報開示義務化によるコスト増 | 自社活動やサプライチェーンにわたる自然関連のモニタリングコストが増加、特に木材や鉄骨、セメントや骨材などの建設資材は環境に与えるインパクトが大きく、トレーサビリティの向上やインパクトの監視が求められる可能性がある | 中 | 中期 | 6 |

緑化や生物多様性に関する規制の強化によるコスト増 | 緑地割合の増加、生態系の代償や復元および保全のための開発制限など、都市の開発、設計、施工、運用の各段階における制限が強化によるコストの増加 | 高 | 短期~中期 | 6 | ||

市場 | サプライチェーンにおける生産環境の変化 | 生物多様性の重要性が高い地域などに関連する製品へのアクセス(調達)の制限や追加コストの価格転嫁による資材価格の上昇による工事価格の上昇 | 中 | 中期 | 6 | |

市場、顧客の環境志向の変化 | 顧客の環境志向の高まりにより、環境負荷の低い物件へ入居する需要が高まり、調達や建築における環境配慮に関する取り組みやそれらの情報開示の要請が強まる | 中 | 中期 | 245 | ||

1 重要度は高、中、低の3段階評価で分類

2 影響が最大化する時期の定義は、短期:現在から2~3年、中期:2030~2035年、長期:~2050年

機会 | 機会詳細 | 重要度※1 | 影響が 最大化 する時期※2 | 対応策 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

ビジネスパフォーマンス | 資源効率・市場 | 建設資材の効率的な使用 | 資源効率の高い持続可能な資材の使用による自然への影響の軽減と調達リスク低減へ寄与する | 中 | 短期~中期 | 26 |

資源効率・市場・製品とサービス | 環境共生型都市開発による物件価値やサービスの向上 | 良質な緑地を配する環境共生型都市開発により、気候緩和や癒し空間の提供などにより、物件市場価値や資産価値が向上し、新たな不動価値を提供できる可能性がある | 高 | 中期 | 2345 | |

市場・評価資本 | 市場、顧客の環境志向の変化 | 顧客の環境志向の高まりにより、環境負荷の低い物件へ入居する需要が高まり、調達や建築における環境配慮に関する取り組みの推進により企業価値や物件価値が向上する | 中 | 中期 | 2345 | |

ポジティブインパクト | 生態系の保護・復元・再生 | 地域適正な生態系に配慮した緑地の創出と管理 | 地域に適した緑地の設置や管理を行うことにより、地域生態系の保全やヒートアイランド緩和や炭素蓄積などの生態系サービスの向上に貢献する | 高 | 中期 | 24 |

天然資源の持続可能な利用 | 環境共生型都市開発モデルの実践によるポジティブインパクト創出 | 実際の開発事例を示すことにより、環境配慮型の都市開発モデルのPRや認知度向上につながり、市場における環境配慮の意識向上に寄与する。また、地域生態系および文化に対する共同便益を有する都市開発へのシフトを促す | 高 | 短期~中期 | 234 | |

地域ステークホルダーとのエンゲージメント | 開発過程において、プロジェクト情報を提供すると同時に、地域が抱える自然関連課題に対して地域住民、地域社会、利害関係者との早期かつ継続的な関与を行うことでエンゲージメントを高めることができる | 高 | 中期 | 6 | ||

1 重要度は高、中、低の3段階評価で分類

2 影響が最大化する時期の定義は 短期:現在から2~3年、中期:2030~2035年、長期:~2050年

No. | 対応策 | 内容 |

|---|---|---|

1 | 物件の防災力の強化 |

|

2 | 環境共生型(自然配慮型)都市開発の推進 |

|

3 | 環境認証の取得 |

|

4 | 生態系に配慮した緑地管理 |

|

5 | 自然関連情報の開示 |

|

6 | ステークホルダーとの対話 |

|

ポジティブインパクト分析

当社グループの都市開発事業は、都市と自然の共生を目指したヴァーティカル・ガーデンシティ(立体緑園都市)構想などの都市構想に基づいており、良好な都市緑地空間の創出や適正な緑地管理により、生物の生息環境の提供、土壌を含めた生物多様性向上などのポジティブインパクトも与えていると考えています。

当社グループの事業が自然に与えるポジティブインパクトの検証のため、LEAPアプローチにおける、Locateとして土地が持つポテンシャル(生態学的に重要「繊細」な地域)について、また、Evaluateとして自然状態の変化や生態系サービスの提供について、生態系・生物多様性の調査・分析・評価を専門とするサンリット・シードリングス株式会社と協働して現地調査・環境DNA分析などを含む詳細分析を実施し、ポジティブインパクト分析として以下の通り、結果をまとめました。

- ヒルズの緑地は、多種多様な生物にとって生息地ポテンシャルの高い緑地と水辺を備えており、多様な植物を植えることで昆虫と植物の相互作用ネットワークが形成され、周辺の皇居・芝公園など主要な緑地間を生物が行き来できるエコロジカルネットワークの形成に重要な拠点となっており、港区内の生物多様性の維持と拡大に貢献していること。

- 計画設計時の工夫、運用時の適切な管理と有効な緑地活用、竣工からの経年により、森林など自然環境に近い良質な土壌環境(土壌の微生物多様性)を醸成できており、ヒートアイランド現象の緩和や土壌への炭素蓄積による温暖化問題の緩和など、重要な環境調整機能を提供していること。

より詳細なポジティブインパクト分析の内容については、以下のTNFDレポートをご覧ください。

KPIと実績データ

森ビルは、主な大規模複合開発エリアを中心に毎年緑被率を計測しており、KPIとして2030年には38%超を目指します。また生物多様性の一つの指標として、生物多様性に配慮したエリアへの飛来生物(鳥、蝶)を定期的に調査し、生物多様性に配慮した環境の維持管理に役立てていきます。

緑化関連認証については、1ha以上の大規模複合開発エリア(事業中含む)を中心に各開発エリアに相応しい認証を検討して取得し、取得した認証は維持継続するよう努めていきます。緑化関連認証の取得状況については「環境認証」のページをご覧ください。

緑化関連データ

指標 | 単位 | 数値目標 | 目標年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

全体緑被率 | % | 38超 | 2030年度 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 34.6 |

総緑被面積 | ha | ― | ― | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.3 |

調査対象エリア※ | 数 | ― | ― | 11 | 11 | 11 | 13 |

2024年度までの対象物件は、アークヒルズ、アークヒルズ仙石山森タワー、アークヒルズサウスタワー、愛宕グリーンヒルズ、元麻布ヒルズ、オランダヒルズ、表参道ヒルズ、六本木ヒルズ、虎ノ門ヒルズ 森タワー、虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー、虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー。2025年度から、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズ ステーションタワーを追加

アークヒルズサウスタワー、元麻布ヒルズ、オランダヒルズ、表参道ヒルズ、六本木ヒルズについては、2024年度の調査結果を最新の値とした

緑化関連データ

指標 | 単位 | 数値目標 | 目標年度 | 2013年度 | 2016年度 |

|---|---|---|---|---|---|

飛来生物(鳥、蝶)種数 | 種 | 現状維持 | 2030年度 | 25 | 25 |

うち鳥 | 種 | 現状維持 | 2030年度 | 13 | 15 |

うち蝶 | 種 | 現状維持 | 2030年度 | 12 | 10 |

指標 | 単位 | 数値目標 | 目標年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2022年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

飛来生物(鳥、蝶)種数 | 種 | 現状維持 | 2030年度 | 18 | 17 | 16 |

うち鳥 | 種 | 現状維持 | 2030年度 | 13 | 11 | 12 |

うち蝶 | 種 | 現状維持 | 2030年度 | 5 | 6 | 4 |