六本木ヒルズ開発経緯

History of the Roppongi Hills Development

1.地元への呼びかけ1.Call to the Local Community

1)テレビ朝日、森ビルの出会い

昭和50年代から本社建替えを検討していたテレビ朝日は港区に相談。港区からはテレビ朝日の敷地だけでなく周辺を含めての再開発を検討してはとの示唆を受けました。そこでテレビ朝日は当時アークヒルズの計画を進めていた森ビルに相談。両者でテレビ朝日敷地周辺の再開発構想を検討することになりました。テレビ朝日は昭和59年(1984)に着工したアークヒルズの中にスタジオを取得。そのアークヒルズが昭和61年(1986)4月に竣工し、「24時間都市」「全環境都市」のキャッチフレーズのもと、複合都市型再開発としてその年の流行語大賞にも取り上げられるほどの成功を収めました。次はテレビ朝日本社周辺再開発が大きな課題であるということはテレビ朝日、森ビル両社の共通認識でした。

2)地元の反応

昭和61年(1986)11月、東京都が都市再開発方針の中で六本木六丁目地区を「再開発誘導地区」に指定したことをきっかけにテレビ朝日と森ビルは地元への呼びかけを始めました。「テレビ朝日の建替え計画にあわせて一緒に再開発をやりませんか。」と、テレビ朝日と森ビルの社員が2人1組で、挨拶文を持って周辺の方々に一軒一軒声を掛けて回りました。ところが折り悪しく、昭和61年という年は流行語大賞の中に「アークヒルズ」と並んで「地上げ」という言葉が取り上げられるほど地上げの嵐が吹き荒れた年です。最初の訪問の反応はかなり厳しいものでした。

お宅に伺って「再開発を一緒にいかがでしょうか?」と話をしても、買収にきたのかと勘違いされ、最初に返ってくる言葉は「いや、うちは売らないよ。」「周りには何十件もあるのだから話をしにくるのは最後にしてくれ。」と冷たい反応。中には何回通ってもご主人に会うことすらできない家もありました。平日訪問してもご主人はいらっしゃらない、そこで週末に訪問すると「もうゴルフに出かけました。」避けられているのは明らかでした。

とはいえ、平日会えない人には週末に、昼間会えない人には夜に、呼びかけチームは粘り強く訪問を続け、買収ではなく、共同建替え話を持ってきたのだと理解してもらうよう努めました。最初、玄関ドアでしか話を聞いてくれなかった人が、やがて玄関の中に入れてくれるようになり、徐々に話を聞いてくれる人が増えてきました。話を聞いてくれた人には、まずは再開発事業の基本的な仕組みやメリットの説明から入っていきました。

3)アークヒルズ事例見学

年が明けて昭和62年(1987)の春頃になると再開発事業の事例としてアークヒルズを見学してくれる人が少しずつ出て、ここがアークヒルズの再開発と六本木ヒルズの再開発の初動期における大きな違いでした。森ビルがアークヒルズの再開発に取り組み始めた頃はまだ再開発事業の事例も少なく、ましてや事務所宅、ホテルなどの複合再開発は前例の無い、前人未踏の道を歩くごとき状態でした。六本木ヒルズの初動期において、身近な事にしてアークヒルズの再開発で出来た高層住宅を見学し、広場や道路などの空間を体験してもらえたことは再開発そのもののイメージに大いに役立つと共に、再開発事業に参加して住宅を取得することができる、つまり資産を売却せずに住み続けることが出来るのだということを実感として理解してもらうことが出来ました。

アークヒルズ事例見学

4)公団日ケ窪住宅の反応

また、昭和62年からは地区内にあった公団日ヶ窪住宅への説明会が始まりました。

公団日ヶ窪住宅は前述のように昭和33年分譲の団地であり、再開発の呼びかけを始める数年前から建替えの検討が始められていました。

約2,580坪の敷地に5階建ての5棟の建物がゆったりと並び、窓際にはプランターが設置されているような、分譲当時は高級住宅として憧れを集めた住宅も、築25年を経る頃には設備の老朽化やエレベーターの無い不便さで改修工事では解決できない問題を抱えるようになっていました。

昭和54年から56年にかけ管理組合の中に特別委員会を設け116戸中111戸の賛成を得るところまで行ったが、区分所有法施行前であり、全員同意が原則であったため計画を断念した経緯がありました。

その後も建替え計画が具体化せずにいたところに再開発の呼びかけ。「単独建替えでもなかなかまとまらないのに周辺の戸建住宅も含めた再開発となると更に時間がかかるのではないか」と公団日ヶ窪住宅内には不安が走りました。縁あって森ビルが5棟の内1棟を所有者の法人から購入し、116戸中15戸を所有することになったことも地元の反発を招くことになります。デベロッパーがインベーダーのごとく侵入してきたという心理的な面と、区分所有者となって単独の建て替え決議を拒否し、再開発以外の選択肢を封じる手段にでてきたと捉えられたのです。勢い公団日ヶ窪住宅の所有者たちの再開発に対する視線は批判的で、冷たい反応が多かったのです。

そんな中、当時の管理組合の理事長が「一度きちんと再開発の話をみんなで聞いてみないと判断がつかないだろう。」と説明の場を設けてくれました。第1回は昭和62年2月28日にテレビ朝日の会議室で開催されました。

その後、公団日ヶ窪住宅内には6月に「日ヶ窪住宅を考える会」という任意のグループが結成され、どちらかというと再開発に批判的なトーンでの団体交渉のグループとして活動することになります。テレビ朝日と森ビルは主にそのグループを交渉窓口として8月、10月、12月と説明会を開いていきます。

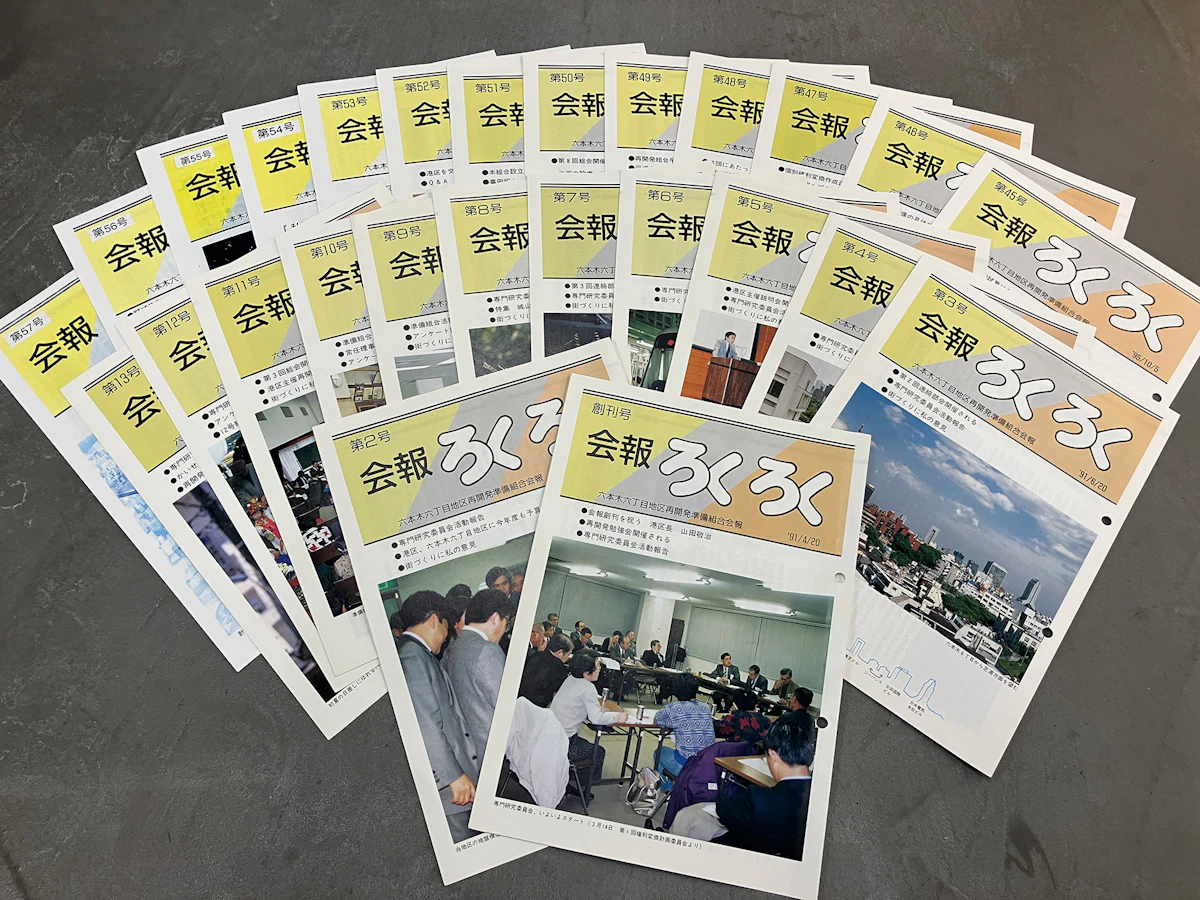

5)連絡事務所開設と会報発行

昭和63年(1988)になるとテレビ朝日と森ビルは、より一歩踏み込んだ地元への説明の必要性を感じ、南側住宅地の中に事務所を借りて常駐者を置くことにしました。2月15日連絡事務所が開設され、疑問、質問のある人はいつでも訪問してくださいと案内しました。とは言っても最初はなかなか訪れてくれる人はいません。

また、それまで担当者が個別に資料を持って相手の事情、都合に合わせて戸別訪問していましたが、呼びかけから1年半を経て、地域の方に同じ情報を同じタイミングで伝える必要性を感じ、再開発の情報や地元の声を掲載した地元向けのミニコミ紙を発行することにしました。

このようなミニコミ紙はアークヒルズの再開発でも「赤坂六本木地区だより」として発行されていた経緯があります。4月5日、「六本木六丁目地区だより」、通称「ろくろくだより」と名づけられたミニコミ紙の創刊号が発行されました。編集の柱として掲げられたのは以下の4点。

- 地元の皆さんに関係あるニュースや話題を盛り込み楽しいコミュニティ作りに寄与する。

- 都市再開発に関する理解と認識を深めるためにその仕組みや手順などを解説し、また質疑応答などにより、豊かな街づくりを考え、推進するための資料を提供する。

- 森ビル・テレビ朝日の企業姿勢、街づくりの理念を正しく伝える。

- 地元の皆さんのご意見を掲載し、また、行政からの情報を正しく伝達して、望ましい街づくりについて考える場とする。

この会報は毎月2回発行され、郵送ではなく、必ず各戸に訪問して手渡しすることを原則としていました。当然、テレビ朝日と森ビルの担当者は少なくとも2週間に1回は全権利者を訪問することになり、地元の方々への訪問頻度、説明の機会は格段に増えることとなりました。結果として地元情報の共有と再開発への理解を深めてもらうために大いに役立ちました。

この「ろくろくだより」は準備組合の「会報ろくろく」、再開発組合の「ろくろく再開発ニュース」へと引き継がれていくことになります。

ろくろくだより

会報ろくろく

6)池保存の請願

一方、テレビ朝日敷地を中心とする地元への再開発の呼びかけは近隣住民から思わぬ反響を得ることになります。昭和62年の春から夏にかけて近隣住民の中からテレビ朝日敷地内の池を残す陳情の動きが起こってきました。テレビ朝日敷地内の東側寄りにニッカ池と呼ばれている1,000m²程の広さの池がありました。この池を再開発後も残してほしいという趣旨の動きでした。

この地周辺は古くは江戸時代に長府藩毛利家の上屋敷内にあり、元禄15年(1702)の赤穂浪士の討ち入り事件の折には浪士47人のうち、10人が毛利家にお預けになり、翌元禄16年2月4日、敷地内で切腹を命じられたといいます。また、嘉永2年(1849)この屋敷の侍屋敷で乃木希典、後に明治の名将と言われた乃木大将が生まれ、9歳までを過ごしています。そのようなことから池周辺は東京都から毛利甲斐守邸跡と乃木大将誕生地の2つの旧跡に指定されていました。明治以降、中央大学の創設者増島六一郎氏からニッカウヰスキー、テレビ朝日へと所有者が移り、ニッカウヰスキーの東京工場時代に池のほとりに植えられたソメイヨシノが見事に育ち、桜の名所となっていました。私有地ゆえ、普段は自由に敷地に入ることは出来ませんでしたが、テレビ朝日は桜の季節になると近隣の方々を招待しての観桜会を催し、近隣住民に喜ばれていました。

そのテレビ朝日敷地の再開発の動きを聞き及んだ近隣住民が、再開発によって池と桜が無くなるのではないかと心配し、署名を集め始めました。その署名は昭和62年9月12日「長府毛利邸跡地保存整備に関する請願」として港区役所に受理され、10月28日港区文教常任委員会にてその趣旨が採択されました。そしてその趣旨はやがて港区の再開発基本計画、事業推進基本計画と受け継がれ、再開発事業の事業計画に生かされていきます。

2.再開発基本計画と事業推進基本計画へ2.Toward the Basic Redevelopment and Project Promotion Plans

1)再開発基本計画

地元でテレビ朝日と森ビルの両者が声掛けをしている間に、行政側の港区は東京都の「再開発誘導地区」指定を受けて昭和62年度予算に「再開発基本計画策定調査」を計上、基本計画作りを行っていました。

昭和62年11月20日には地域住民へのアンケートを実施し、11月30日には地元の生の声を聞くために計画地近くの南山小学校で「基本計画策定のための住民懇談会」を開催しています。学識経験者などにより、この地域の課題、目指すべき方針に関しての検討が進められました。

「再開発基本計画」は昭和63年(1988)6月にまとまり、8月22日には麻布区民センターで港区主催の地元説明会が行われました。港区からは都市環境部都市計画課長ら担当者6人が出席、約2時間にわたって基本計画の説明と質疑応答が行われました。会場には約270人が集まり、再開発に関する関心の高さがうかがえました。

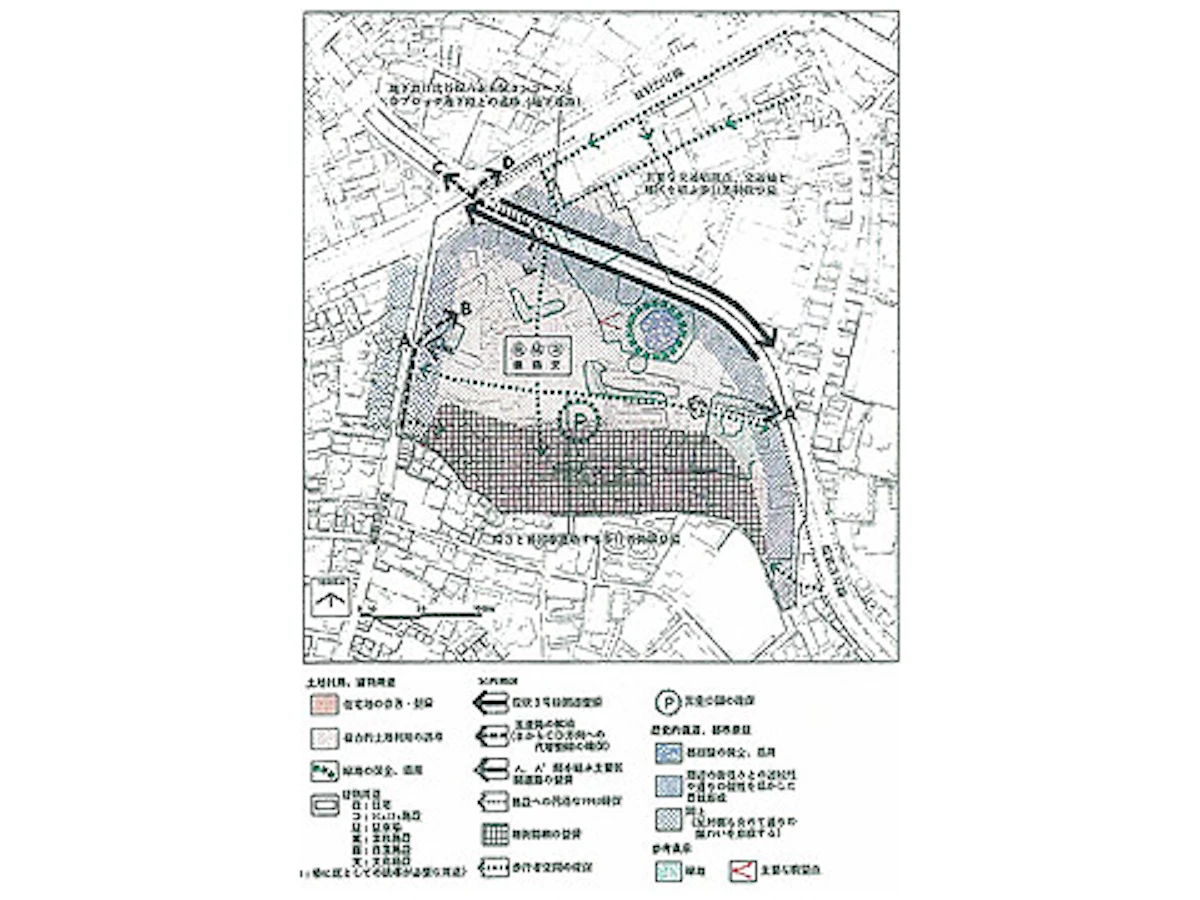

住民アンケートの結果や、開発の課題、開発理念、開発のガイドライン、ガイドプランなどの説明が行われ、六本木六丁目地区開発における重要課題として「都心定住」「毛利邸の旧跡および樹林の保全・活用「公共施設の整備」の3つが示されました。「公共施設の整備」では環状3号線と六本木通りを結ぶ側道整備や環状3号線とテレビ朝日通りを東西に結ぶ主要区画道路(現在のけやき坂通り)の整備などが挙げられています。特に環状3号線は都心の主要な幹線でありながら、六本木通りとは立体交差しており、青山方面の側道は整備されていたが、芝方面へは未接続の状態であり、広域交通ネットワークの形成を図るためにも、この2つの幹線道路の平面接続が望まれていました。

港区は説明の中で「この地区は都心部の大規模開発のモデルと考えている。都心定住と自然環境の保全、公共施設整備が重要な課題である。公共主体、地区住民、民間事業者が協調し、お互いの役割を果たすことが大切」と述べ、出席者からの意見や質問も全般的に再開発を肯定し、その進め方や中身に関して注文をつけるものが多かったです。港区からは「計画の実現のためには、まず地元で街づくり協議会を組織して意見を出し合うことが必要だ。住民主体の考え方で世界の六本木にふさわしい街づくりをしていきたい。」との考え方が示され、この説明会を受け、地元では町会単位で街づくりに対する勉強会、懇談会が開かれるようになります。

再開発基本計画説明会

地区整備ガイドライン「六本木六丁目地区再開発基本計画報告書」より

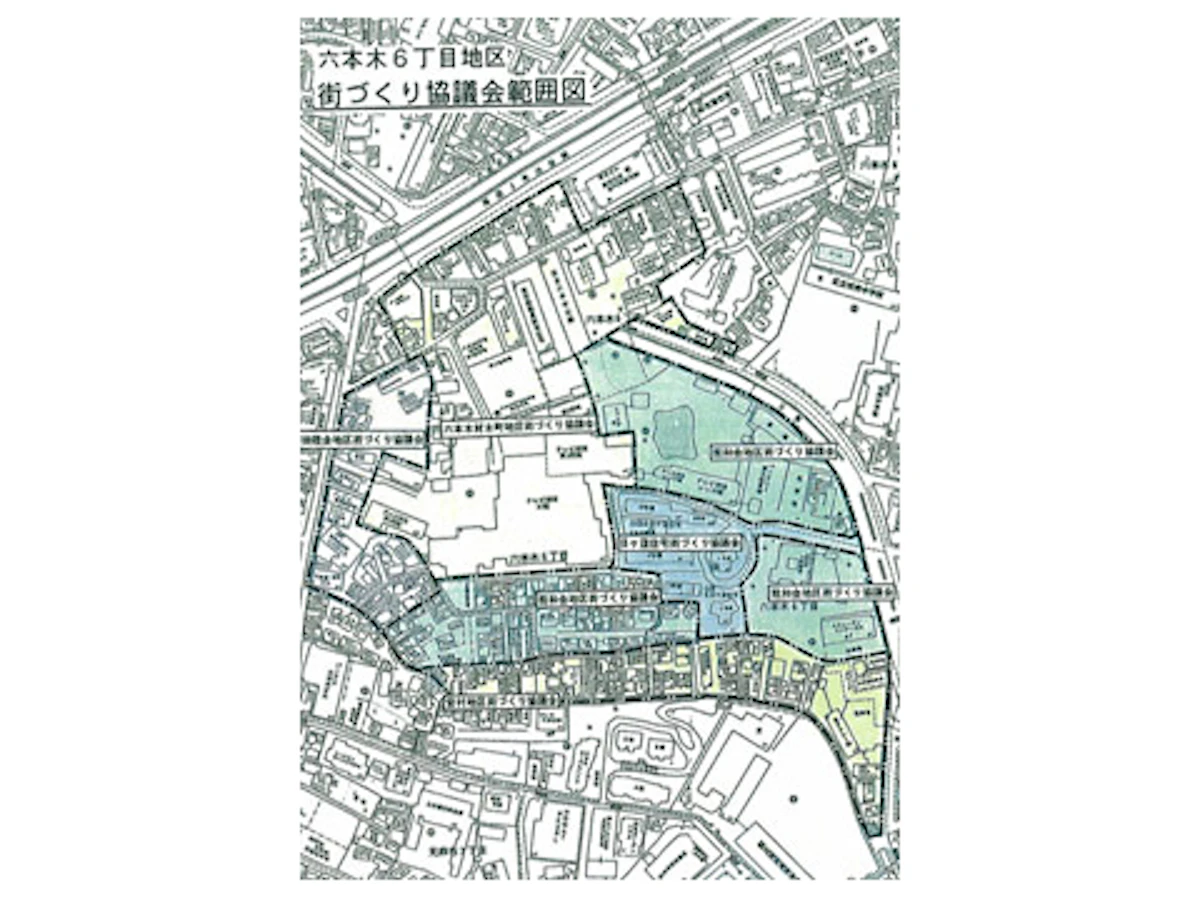

2)5つの町会・自治会

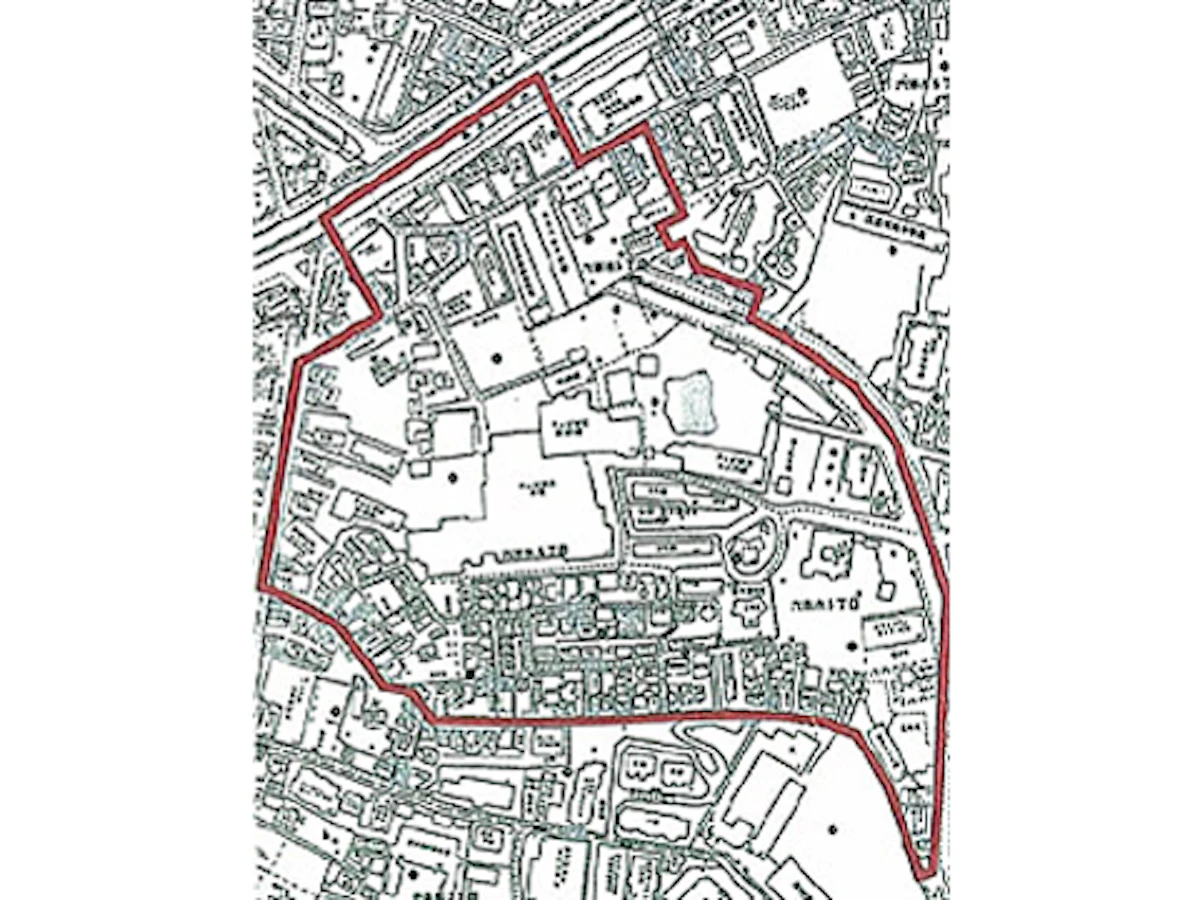

この再開発地区は4つの町会が部分的にかかっていました。北側の六本木通りに近いエリアは六本木材木町町会、西側のテレビ朝日通り沿いは桜田睦会、南側が宮村町会、東側から地区中央にかけて日ヶ窪親和会、日ヶ窪親和会の一部に公団日ヶ窪住宅があり、独自に1つの自治会を持っていました。基本計画の説明会と前後してこの5つの町会、自治会を単位とした会合がもたれるようになりました。

最も先行して勉強会を開いていたのは公団日ヶ窪住宅でした。昭和62年に森ビル対策のために結成された「日ヶ窪住宅を考える会」は独自にせよ共同にせよ再開発は必要との考えから、様々な検討を開始します。専門家を呼んでの講習会や勉強会は21回を数え、その結果、再開発の早期実現を図り個人の権利を最大限に守ることを目的に「考える会」を発展的に解消。再開発基本計画の説明会に先立つ昭和63年6月4日「新日ヶ窪住宅を創る会」を発足、港区を招いての質疑応答やテレビ朝日、森ビルを招いての意見交換を行っていました。

9月22日には六本木材木町町会で「材木町地区街づくり懇談会」がハリウッド美容専門学校で開催された。磯田伊一郎町会長とハリウッド株式会社、テレビ朝日、森ビルの呼びかけで約40人が集まり、継続的に話し合いを重ねていくことが確認されました。

9月28日には宮村町会副町会長の原保さんからの「協議会を作り、再開発について意見交換しよう」との呼びかけで住宅地内のテレビ朝日・森ビル連絡事務所に宮村町会の権利者33名が集まりました。原さんから協議会の趣旨説明があり、その後約2時間の意見交換の結果「再開発についての意見交換や研究を進めることが必要である。」と出席者の意見が一致。「港区の再開発基本計画をもとに総論を検討し、再開発の仕組み、特典、疑問点、心配点などについて充分に意見交換し研究する」ことを目的に「宮村地区街づくり協議会」が設立されました。

10月19日には「桜田睦会地区街づくり懇談会」が桜田神社社務所で開催され18名が集まりました。呼びかけ人は桜田睦会会長の石井源一さんと副会長の伊藤真吉さん。11月1日には井上忠次郎さん、備前島築さんの呼びかけで「日ヶ窪親和会地区(旧44番地区)街づくり懇談会」が開催され、29名が集まりました。

こうして、名称は協議会や懇談会や考える会であったり、体制も様々だったが、5つの町会・自治会を単位とした話し合いがスタートすることになりました。5地区とも毎月1~2回程度の会合を開いて話し合いを進めていきました。その後10数年にわたって続く会合シーズンの幕開けです。

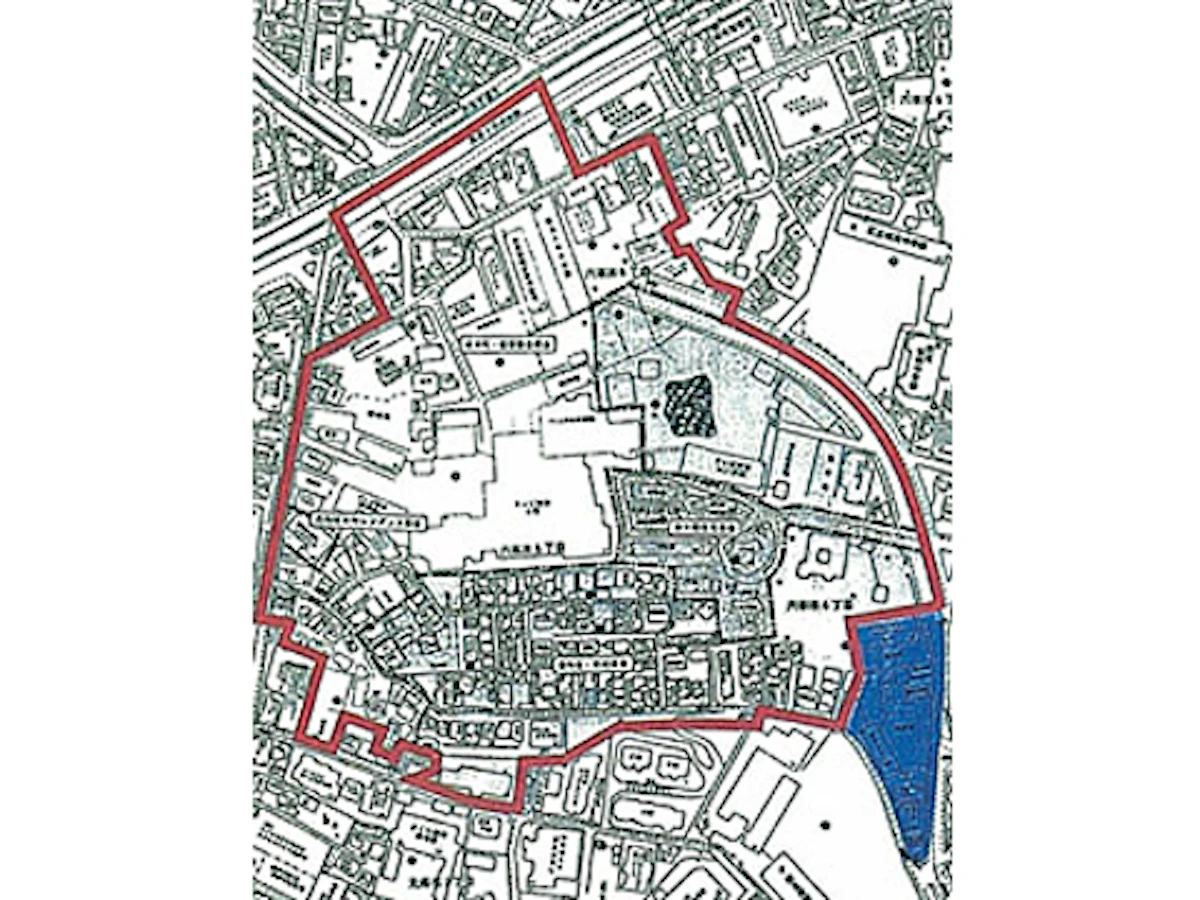

六本木6丁目地区街づくり協議会範囲図

3)2つ目の連絡事務所

こうした動きを受けてテレビ朝日と森ビルは昭和63年(1988)11月に地区内2つ目の連絡事務所を開設することにしました。1つ目は南側住宅地の宮村町会内だったが、2つ目は北側の材木町町会内に置いた。両方とも30人から40人程度の会合を開ける会議室を備えており、協議会、懇談会の会場として利用されました。

協議会、懇談会でのテーマは再開発事業の仕組み、個別建替えと再開発事業の比較、再開発と容積率、補償費、補助金、再開発と税金、都市計画決定の内容、権利変換の仕組みと内容、借地借家法、店舗計画の検討内容、住宅計画の検討内容、再開発地区計画について、また他地区の再開発事例研究など幅広く充実しており、回を重ねるにつれて参加者の懇親も深まってきました。大川端リバーシティやアークヒルズ、御殿山ヒルズなど他地区事例の見学会も行い、それぞれ多数の参加者を得ました。

4)事業推進基本計画の発表

地元の町会単位での勉強会が進んでいる一方で、港区は「再開発基本計画策定調査」発表後、平成元年度に新たな予算を取り「市街地再開発事業推進基本計画策定調査」を行い、より一歩進んだ計画の策定にかかりました。この「事業推進基本計画」が発表されたのが平成2年3月。港区主催の勉強会が開かれたのが7月のことでした。

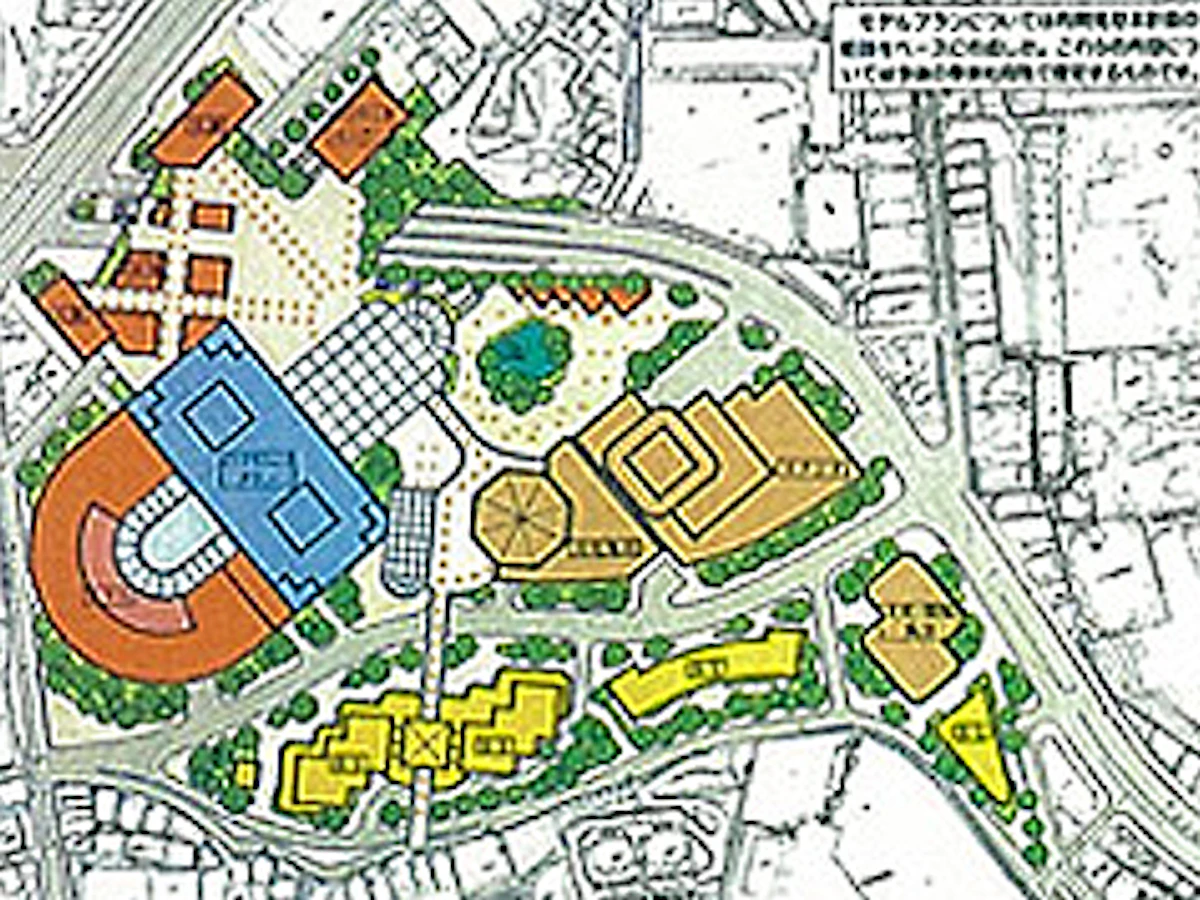

この事業推進基本計画の中ではかなり具体的に街全体の進むべき姿が記されていました。「再開発基本計画」の中では、テレビ朝日を中心とした地区の高台の部分(海抜31mの部分)は再開発事業で、また、その南側の住宅地域は再開発事業または共同建替えによる地区施設・道路などの整備、という二段構えの考え方が示されていました。

しかし「事業推進基本計画」においては、地区全体を組合施行の市街地再開発事業で行うという考えが明確に打ち出され、モデルプランの中で地区全体の概ねの施設配置図まで具体的に提案されたものでした。このときに示されたオフィス・ホテル・放送センター・住宅の基本配置は、ほば現在の六本木ヒルズの施設配置に承継されています。地区中央北寄りにオフィスタワー、その足元にホテル、地区の東側に放送センター、南側の元麻布に連続する地区に住宅棟が配置されました。

部分的な再開発事業から地区全体の再開発事業に踏み込んだ考え方が示された背景は、地区の重要課題解決のために出来るだけ広い範囲での開発が望まれたことと、町会単位の勉強会により、地区南側の住宅地の権利者の間で地区全体の再開発事業が必要であることが強く認識され、一体での再開発への意向が高まってきたためです。

最も南側の宮村町会の副町会長であった原保さんは天保11年(1840)からこの地で営業している金魚の卸売業の5代目社長。戦災の折に強制疎開でこの地を離れ、その間に空襲があり、一面が焼け野原になったという経験を持っています。終戦後、狭かった道路の区画整理の話もあったが、結局実現されず、戦前同様の狭い道路のままでバラックが立ち並び、その後、個別の建替えなどによって密集住宅地が形成されていくのを目の当たりにしてきました。「今、この再開発事業に乗らなければ、この住宅地の地形は百年たっても変わらないだろう。入口が1ヵ所、出口が1ヵ所で、もし震災などで火災が起こって東側からの風が吹き込めば、この地区は全部燃えてしまう」と強い危機感を持って、地区全体での再開発に向かって地元の取りまとめに奔走してくれました。原保さんは、後に再開発組合の理事長となります。

モデルプラン「六本木六丁目地区再開発基本計画報告書」より

3.準備組合設立へ3.Toward the Establishment of the Preparatory Association

1)5地区の協議会から全体の連絡協議会へ

この「事業推進基本計画」策定過程において、港区と地元が随時意見交換を行う中で港区から地元の協議会、懇談会に対し、「事業推進基本計画」発表時の地元の受け皿組織として地区全体協議会を設立してほしいとの呼びかけがありました。

具体的には、平成元年12月22日、港区は各地区の役員や世話人2人ずつを招いて「事業推進基本計画」の経過説明などを行いました。具体的な計画案作りのために地区内の地形、高低差測量を行う話や環境アセスメントの現況調査に取りかかる話などとあわせて「事業推進基本計画をまとめる時点では地区全体の受け皿となる組織を作っていただくことが望ましい。町会の枠を超えた全体の協議会という性格の組織が出来ていることを望む。」との話がありました。

これを受けて平成2年の年明けの各地区での話し合いは地区全体の連絡組織をどのように作り上げていくかという議論になりました。その結果「各地区の足並みをそろえて、横の連絡をとりながら再開発について具体的に研究・検討していこう。そのためには今の各地区の組織をしっかりした体制にすることが必要だ。」との合意が得られ、全地区ともほば共通の規約のもとに協議会を設立することになりました。2月下旬から3月上旬にかけ、5地区全部で街づくり協議会が設立され、全地区が足並みをそろえて動き出すことになります。日ヶ窪住宅では「新日ヶ窪住宅を創る会」を発展的に解消し、「日ヶ窪住宅街づくり協議会」を設立。それまで「街づくり懇談会」として行われていた六本木材木町地区、桜田睦会地区、親和会地区においても協議会が相次いで設立され、すでに協議会として活動していた「宮村地区街づくり協議会」では既存の規約を他地区の規約と同様に改正しました。

各地区とも規約の目的は「六本木六丁目地区における再開発について構成員相互に意見交換し、より良い街づくりについて研究・検討する」こととされ、協議会運営のために各地区とも5名から10名の理事を選出しました。また、事務局には全地区において森ビルとテレビ朝日が選出されました。

平成2年3月5日には全地区の理事40名中33名が一堂に会し、港区担当者との打合せを持ちました。港区担当者からは事業推進基本計画策定の経過報告が行われ、当地区の都市計画的な位置付けのために再開発地区計画の導入を検討しているとの説明や、「今後、再開発について具体的な計画案を検討し、容積率などを煮つめて行くためには全地区一体での研究検討を重ね、行政と充分に協議しながら合意形成を図っていくことが必要。」との説明がありました。出席した理事からも各地区協議会を横につなげる組織としての全体協議会の必要性に関する意見が続出し、結果として各地区協議会の理事によって構成される連絡協議会を定例的に開催し、各地区協議会間と行政間の連絡、情報交換を行うことになりました。4月17日の第2回会合で名称も正式に「街づくり連絡協議会」と決まりました。

2)準備組合設立

連絡協議会設立後2~3ヶ月は各地区協議会がお互いにお互いの状況を認識する情報レベルのすり合わせの時期でした。そこにいよいよ「事業推進基本計画」の説明会が開かれます。7月22日と23日の2日間にわたって麻布区民センターで開催された港区主催の勉強会には約220名が出席。説明役のコンサルタントからは「基本計画では当地区を段階的に整備していくことも想定していたが、事業推進基本計画のモデルプランでは地区の要望なども踏まえ、一体的開発を前提にしています。今後はこれをもとに協議会などで議論を重ね、合意形成を図り、事業化に向けて準備組合などの組織を作ることが必要。」との話がありました。

事業推進基本計画発表後、各地区協議会は港区担当者を招いてその内容についてより詳しい説明を聞き、意見交換を行いました。その中でも港区担当者から「今後皆さんの基本的合意が得られれば事業計画検討の段階に進むが、そのためには一体的組織として準備組合が必要。」との見解が述べられました。地元としてもそれまでの各地区協議会の連絡組織ではなく、地区全体での検討・研究組織、再開発実現に向かっての準備組合の必要性が強く認識されるようになり、10月4日の第4回連絡協議会で平成2年中を目標に準備組合を設立しようということになりました。

各地区協議会も準備組合設立について活発な議論を交わし、10月25日の第5回連絡協議会で、設立趣意書、規約案を取りまとめました。設立に際しては、各地区協議会理事全員が設立発起人となり、年内設立に向けて精力的に加入の呼びかけを行いました。

「六本木六丁目地区再開発準備組合」が設立されたのは暮れも押し迫った12月15日。国際文化会館講堂で設立総会が開催されました。当日は師走の土曜日にもかかわらず120名を超える加入者が集まり規約案、役員案が諮られ、準備組合が発足しました。

その後の設立パーティには来賓、組合員約170名が出席、再開発事業に向けて新たなステップを踏み出そうという一体感を得て、会は盛況でありました。普段あまりパーティなどに顔を見せない森ビルの故森泰吉郎社長も車椅子で出席、「地域の皆様方との心と心が相通じ合う信頼関係を大事にし、最後の笑顔のために一生懸命がんばります。」と挨拶しました。

六本木六丁目地区再開発準備組合設立総会(平成2年12月15日)

3)完成目標時期

準備組合の設立趣意書の中で六本木の周辺状況として地下鉄12号線(都営大江戸線)の完成予定時期に触れていますが、平成2年当時、開通予定は平成8年(1996)と発表されていました。準備組合を設立するにあたって役員たちは再開発事業の完成目標時期をこの地下鉄開通に合わせて平成8年としました。新しい地下鉄の完成で交通環境が整う時に合わせて完成させよう。6年後には完成させようという目標です。工事に3年かかったとしても都市計画決定、組合設立、権利変換を3年で進められればぎりぎり間に合う。

すでに呼びかけ開始から準備組合の設立まで4年を経過しており、トータル10年。アークヒルズが完成まで17年かかったのに比べれば期間は短いが、多くの高齢の権利者にとっては充分長く、現実的な最短目標でした。

12号線の開通は大幅に遅れたが、再開発の方も大幅に遅れ、結果として平成14年(2002)の12号線開通は平成15年4月の六本木ヒルズ開業に間に合うことになります。

4.準備組合活動4.Activities of the Preparatory Association

1)準備組合の組織

準備組合の最高意思決定機関は総会だが役員として理事44名、監事2名を置きました。その人選は協議会の理事40名を基にしたものでした。ただし、44名の理事会では機動的な開催が難しいことから執行役員的に理事の中から常任理事13名を選任し組合運営にあたることとしました。事務局はテレビ朝日と森ビルの2社が務め、材木町の連絡事務所が準備組合事務所に定められました。

準備組合という全体の会が出来たといっても設立当時で215件という大所帯であり、全体での話し合いや情報交換を行うには単位が大きすぎるため、連絡部会という地区部会を作り定期的に情報交換や意見交換を行うことにしました。連絡部会の単位は材木町・桜田睦会部会、親和会・宮村部会、日ヶ窪住宅部会、秀和材木町レジデンス部会の4つでした。

また、再開発に関する様々な検討を進めるために専門研究委員会を設けました。

具体的には全体計画委員会・住宅計画委員会・権利変換計画委員会と3つの委員会を作り、権利変換計画委員会については参加希望者が多く、A班、B班の2つに分けて同じ内容を検討することになったため、実質4つの委員会が月に2回の会合を持って勉強会を進めていくことになりました。各委員会には世話人として担当理事がつき、委員会前には世話大会で委員会内容の事前打合せを持ったため、会合の回数は委員会数の2倍行いました。

また、準備組合発足前はテレビ朝日・森ビルで発行していた「ろくろくだより」は「六本木六丁目地区再開発準備組合会報(会報ろくろく)」として毎月発行することとなり、理事の中から編集委員を選任して編集委員会が毎週開催されました。

平均して週に2回の委員会の開催、その間に理事会・常任理事会などの役員会や編集委員会、地区単位での連絡部会もあるなど、週によっては毎日、委員会・連絡部会・理事会が連続するような忙しい期間が2年ほど続くことになります。この間、会合の日程調整、説明資料作り、欠席者への説明と事務局の作業も多忙を極めていました。

2)全体計画委員会

全体計画委員会では主に容積率についての検討、ゾーニングの検討、都市計画手続きについての勉強、施設計画案の検討を行いました。

都市計画決定で定められる内容や、再開発地区計画における容積率の考え方、事業推進基本計画で示されたゾーニングの考え方、交通計画の方針や考え方、商業施設、業務施設、文化施設、ホテル、住宅などの各施設計画などについて事例や港区の講習会の内容などを交えながら検討を進めていきました。

3)住宅計画委員会

住宅計画委員会の検討項目は住棟計画、付属施設やサービス、高齢者対応、防犯、防災、仕様・設備、管理・運営などであり、見学会やアンケートも行いました。

住宅計画委員会がまず行ったのは高層集合住宅の研究です。事業推進基本計画の中で住宅の整備目標として面積で90,000~93,000m²、戸数で750戸から800戸と、具体的な目標値が示されていたことから、この地区で住宅計画を考える場合に高層集合住宅の計画は避けて通れない。ところがもともとこの地区は木造戸建居住者が多く、マンション生活そのものも経験したことが無い人が多かった。集合住宅の研究と高層住宅の研究を並行して行っているような状況でした。

最初は事例研究。アークヒルズ、御殿山ヒルズ、西戸山タワーホームズ、大川端リバーシティなどの事例研究から入り、パークシティ新川崎、ベルパークシティ、スカイシティ南砂などを事例とした、ボイド型、センターコア型、Y型、V型などの住棟平面の違いによる特徴の整理などを進めていきました。

あわせて集合住宅の基本性能に関する遮音性能、防災設備、ガス厨房の安全性、高齢者住宅対応、給湯・冷暖房方式、集会所などの付帯設備、管理運営などについても勉強していきました。当時は、超高層マンションにおける幼児の発育への悪影響に関する研究が発表されたり、スカイシティ南砂の高層階火災が発生したりと、ただでさえ経験の無い高層集合住宅への不安が多い権利者にとって高層住宅アレルギーにさせるような話題が世間に多く、その不安を一つ一つ解きほぐして行くのが当初の課題でした。

恵比寿ガーデンプレイス見学会

4)権利変換計画委員会

権利変換計画委員会の検討項目は事業計画、権利変換の仕組み、権利評価の考え方、概算事業費の算定、施設建築物などの評価、権利変換基準の考え方、モデル権利変換などでした。

参考図書として「図解市街地再開発事業(監修・建設省住宅局市街地建築課)」を全員が購入し、カリキュラムを立てて勉強を進めていきました。

権利変換の仕組みや手続の流れから始まり、権利変換モデルの考え方、再開発事業における補償項目、再開発後の床価格の評価方法、事業費の考え方と権利床面積の関係、床効用比の考え方、建物の用途構成と権利床面積の関係、用途毎の権利変換モデルの検討と段階的に精度を上げながら検討を進め、平成3年(1991)12月10日、第16回委員会にて、一定の条件設定のもとで試算したモデル権利変換を発表しました。

5)港区主催勉強会

事業推進基本計画策定調査がまとまった後、港区は毎年六本木六丁目の調査予算を確保していきます。平成2年度が「市街地再開発事業に伴う交通施設基本計画調査」、地元に準備組合が出来ると、平成3年度から5年度にかけて「市街地再開発事業推進計画策定調査」を実施し、折々に港区主催の勉強会、説明会を開いて地元を啓蒙していきました。

平成3年3月7日と8日には準備組合事務所において「再開発事業の今後の進め方」をテーマに勉強会。3月13日には「六本木六丁目再開発と交通計画」についての勉強会が開かれました。勉強会の説明の最後に「六本木六丁目の再開発はその事業規模から世界最大級です。

これだけ大きなプロジェクトですから全員が100点満点にこだわって時間をかけるよりも60点の満足で早い時期の完成を目指し、完成後の生活を皆さんで楽しめるように進めることが良いと思います。」との講師の言葉は、巨大プロジェクトで地元の合意形成を図っていく上でのポイントをついた言葉として長く地元の人たちに記憶されることになります(しかし結果として森ビルも地元も100%を目指して努力しつづけるのですが)。

さらに港区は平成3年7月17日に麻布区民センターで「六本木六丁目地区再開発事業に関わる説明会」を開催。交通計画についてと、今後の進め方に関して説明が行われました。講師からは「当面の課題となる事業化計画案作成のためには、建築計画案と資全計画・権利変換モデル案などの検討を深めなくてはいけません」と、組合の課題、専門研究委員会の課題が明示されました。

平成4年(1992)2月27日には市街地再開発事業講習会として、「再開発事業における事業計画と権利変換の考え方について」とのテーマで港区主催の勉強会が準備組合事務所で行われました。

港区主催勉強会

6)再開発区域の変更

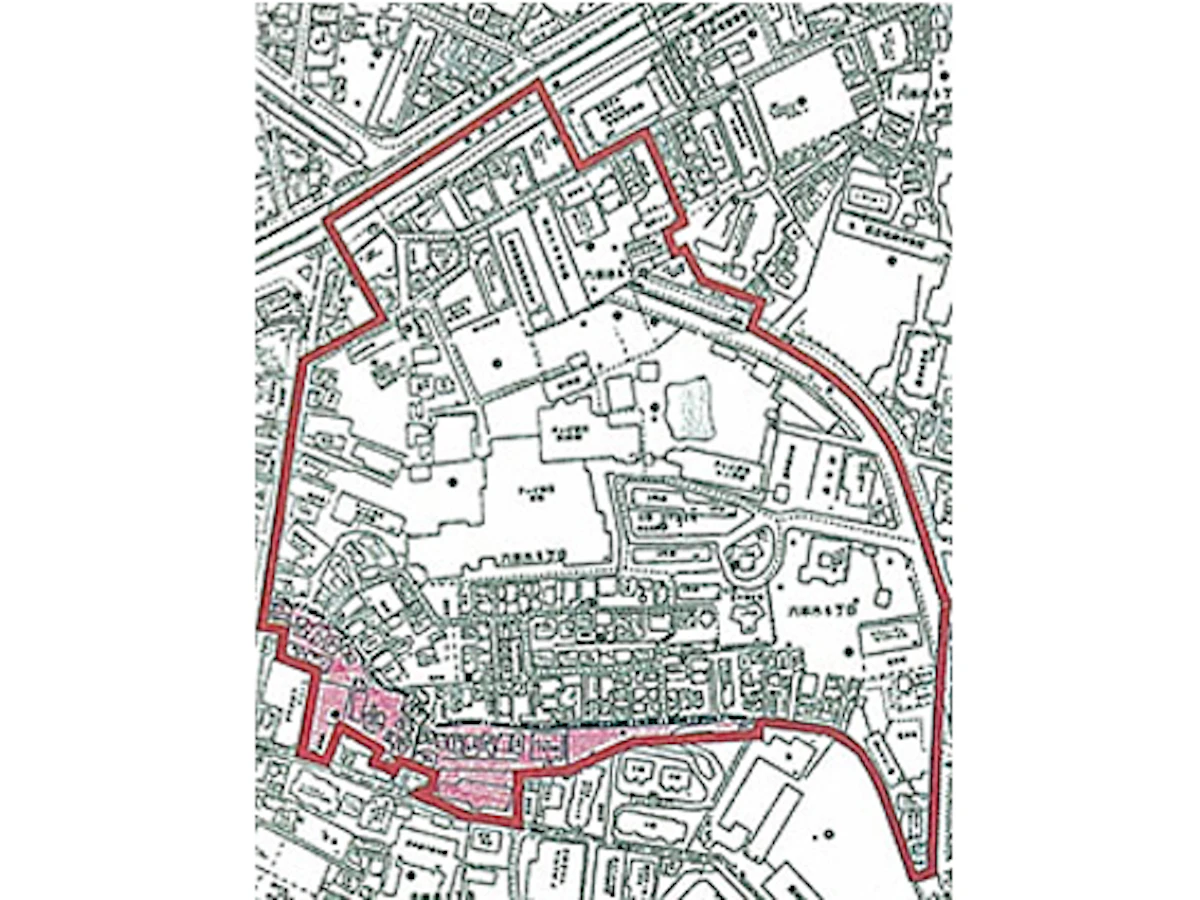

当地区は再開発準備組合設立の後、開発範囲に関していくつかの変遷を辿ることになります。まず、もともと声掛けをしていた範囲が再開発準備組合設立後、一部拡大されています。

もともとの協議会・懇談会の範囲は南側においては玄碩坂と呼ばれる住宅地南端の道路を地区境としていた。「事業推進基本計画」の中でもその範囲でモデルプランが描かれていたが、玄碩坂南側の北向き斜面の住宅地が取り残されて住環境として好ましくないものになるということで、将来的にはこの地域も再開発をする地域として位置付けられました。港区主催勉強会の講師の話の中でも玄碩坂の道路勾配解消や谷部の解消のために南側に区域を拡大する考え方は述べられていました。

そこで、準備組合としては、その北側斜面地を次の再開発に残すか、現在の再開発の範囲を拡大して一体的に開発するか、選択を迫られることになりました。これに関しては、準備組合の中で意見が分かれました。4年間勉強会を続けてきて、やっと権利者の80%の同意を得て平成2年に準備組合を設立しました。また新たに範囲を広げることによって同意率が下がり、時間がかかることは多くの権利者にとって大きな問題でありました。-方で、再開発をするのであればこの際必要な範囲まで声を掛け、良好な都市環境を創ろうという声もありました。

南側の住宅地に範囲を広げるかどうかで権利者に言われたのが、「これ以上時間がかかるのは困る。拡大対象範囲の人が100%同意であれば範囲を広げてもいい。」ということです。そこでまず、南側の所有者に打診をし、半年ほどの間で全所有者の方に連絡を取りました。それにより約80%の方々から再開発に向かって賛成の意向を受けることが出来ました。結果的にそれまでの準備組合の設立と同じ同意率。100%ではなかったので実際には未加入者が増えることになるが、この南側への範囲拡大は、さらにその南にある港区の旧保健所跡地につながり、地区を南北に縦断し、六本木と元麻布を結ぶ歩行者動線の実現を可能にするという都市計画的意義もあります。そこで準備組合として平成4年(1992)2月22日の第3回総会で範囲を南側に拡大することを決議しました。

一方、地区の南東端にあったタクシー会社とスウェーデンセンタービルに関しては単独建築の意向が強く、その2つを含む南東側敷地は準備組合の範囲から外れることになりました。

この範囲変更は平成4年10月31日の第4回総会で機関決定しています。

ただし、この再開発事業から外れることになった土地は、後にそれぞれの事情により所有者が変わり、最終的にその土地を両方とも森ビルが取得することになり、六本木ヒルズ竣工に先立ち平成13年(2001)7月、六本木ヒルズゲートタワーが竣工することになります。

準備組合の区域:平成2年12月15日 設立総会時の範囲

平成4年2月22日第3回総会時(ピンク部分:追加された範囲)

平成4年10月31日第4回総会時(青部分:除外された範囲)

5.都市計画決定への道のり5.The Road to the Urban Planning Decision

1)66PLAN発表

平成4年7月17日、待望の再開発計画案を発表しました。

全体計画委員会や住宅計画委員会での議論、準備組合範囲の拡大、港区の交通計画調査や事業推進計画策定調査の結果を受けて取りまとめられた六本木六丁目地区の再開発計画案「66PLAN」がついに発表となりました。発表会場となったハリウッド美容専門学校講堂は約170名の組合員で満席となりました。

それまで事業推進基本計画のモデルプランで全体配置のイメージが示されていましたが、「66PLAN」では全体配置図、1,000分の1模型、各施設、空間のパース、公共公益施設の概念図や植栽計画まで示されたかなり具体的な計画案となりました。

この計画案は権利者から大歓迎を受けたのです。計画発表後、準備組合事務所での模型展示会や、欠席者のための追加説明会、全体計画委員会、住宅計画委員会などの中で多くの感想・意見が寄せられましたが、その多くは「すばらしい計画案だ。」「一日も早く実現させたい。」など、計画案を高く評価し、早期実現を望むものでした。

そこで準備組合はこの計画案を現実のものにすべく、行政に対する都市計画手続きの開始要請と環境アセスメントの評価書案の作成に走り出すことになります。

2)都市計画手続き推進に向けて

平成4年10月31日に開催された第4回準備組合総会において関係諸官庁に対して都市計画手続き開始を要請していくこと、環境影響評価書案を作成していくことを決議し、計画の早期実現に向けた決議文を採択しました。この総会には港区長を始め、助役、都市環境部長、再開発担当課長を来賓に招き、地元の決意を行政にアピールしました。

この総会に先立ち、それまで空位だった理事長、副理事長の選任も行いました。

第4回六本木六丁目地区再開発準備組合総会(平成4年10月31日)

3)六本木六丁目再開発を考える会

準備組合は行政の都市計画手続推進と並行して未加入者に対する説明、合意形成についても精力的に取り組みました。しかし、都市計画手続の進行と呼応するように未加入者の一部が反対運動を組織化し、都市計画決定阻止に向けて動き出しました。未加入者と準備組合の常任理事は3月、4月と話し合いを持ち、いずれも3時間以上に及ぶ会でありましたが、平行線の意見交換でした。

平成5年6月、親和会地区の未加入者を中心に「六本木六丁目再開発を考える会」が設立され、7月23日に東京都都市計画局開発計画部長宛、7月30日には港区長宛に都市計画手続凍結の陳情を提出。

8月16日、その概要を会の宣伝紙「かわら版」に掲載して地区内に配布しました。主な論点は「事業計画の内容・資金計画・キーテナント・権利変換計画など、地権者・住民が判断する上で必要な情報が充分に公開され、再開発の適否を充分に検討できる状況が実現できるまで都市計画の手続を延期してほしい。」というものでした。

都市計画決定以前の段階では「考える会」の希望する内容には未定の部分が多く、概要や方向性を説明するにとどまりましたが、それでは「考える会」は納得しません。反対派の動きがはっきりしてくると行政も都市計画手続の推進を躊躇。未加入者に対しての説明の意味もこめて、現時点でのモデル権利変換の試算を示すよう港区から準備組合に指導がありました。

準備組合がモデル権利変換試算を示したのは平成5年10月4日第29回権利変換計画委員会。10月14日から16日にかけて連絡部会で発表。この連絡部会には一部の未加入者も出席して意見交換を行いました。さらに10月21日には未加入者を含めた地区内の全土地建物所有者を対象とした説明会を近隣の南山小学校体育館で開催しました。翌22日には「考える会」メンバーと森稔理事長との直接対話が行われます。

「考える会」は関係者を含め20名近い人数でこれに臨み、2時間半以上の意見交換の結果、今後の話し合いを継続することで一致しました。

一方、準備組合は都市計画手続の推進要請を形として表すために平成5年12月10日、権利者の約90%、278名の連署を添えて「都市計画手続き推進のお願い書」を港区長に提出。13日には港区から東京都知事に提出されました。その後も常任理事が未加入者を個別に訪問し、再開発への理解を求めます。常任理事がクリスマスイブの夕方に未加入者宅を訪問したら「考える会」のメンバーが集まっており、家を辞したらクリスマスの午前2時だった、ということもありました。

4)環境アセスメントと都市計画決定

年が明けて平成6年(1994)、ようやく都市計画手続が動き出します。2月8日東京都が都市計画案の公告縦覧を行い、環境影響評価書案の公示、縦覧も行われました。

環境アセスメントの手続きに関しては当地区は評価項目が10項目と多岐にわたり、電波障害の発生が予想されたことから地区周辺だけでなく目黒区、世田谷区、杉並区まで説明会を開きに行きました。平成6年2月に環境影響評価書案説明会を10回、11月に見解書の説明会を7回開催しています。

評価書案の説明に際しては考える会を中心とした組織票の反対意見書が大量に提出されました。その数約12,000通。

都市計画手続の進展に伴い「考える会」は平成6年4月に「六丁目再開発反対の会」に名称変更し、不動産不況が本格化する中で事業計画の詳細が明らかにされていない段階での都市計画決定は見送るべきとの主張を展開、地区内の自宅の壁に再開発反対のポスターを掲出、街の中に居心地の悪い空気が流れます。

11月の見解書案に関してもやはり2,000通以上の意見書が寄せられました。

平成7年(1995)1月17日東京都は六本木六丁目地区の再開発事業を3月の都市計画地方審議会に提出する案件として発表。新聞各紙は再びこれを大きく取り上げ、「民間による再開発としては最大級の規模」「六本木六丁目再開発始動」の見出しが躍りました。

2月20日、港区都市計画審議会が都市計画案を原案通り答申。3月16日、東京都都市計画地方審議会が都市計画案を原案通り承認。その後、建設大臣の認可を得て都市計画決定の告示があったのは平成7年4月28日のことでした。都市計画手続開始から2年以上が経過していました。

待望の都市計画決定を得た後、準備組合はいよいよ事業を実施する再開発組合の設立へと歩み出すことになります。

第1回環境影響評価書案説明会(平成6年2月10日)

「六本木六丁目再開発反対の会」のポスター

6.再開発組合設立6.Redevelopment Association Established

1)事業保証

再開発組合の設立、事業認可に向かうことは地元にとっても大きな希望であり決断でした。当時はバブル崩壊の過程であり、崩壊の底を打ったと言われながらも、地価の下落や賃貸料の下落は続いていました。当地区において最初のモデル権利変換を示したのは平成3年でした。土地評価のベースは相続税路線価を用いました。現在振り返ると、その平成3年は公示地価のピーク、その後毎年毎年土地評価が下落し、平成5年、平成7年とモデル権利変換を示すたびに地元の失望をかっていました。しかしこのバブルの崩壊の過程で、何のために再開発をする必要があるのかという本質の議論をすることができたと言えます。地元に声掛けを始めた当時、まさにバブルの時期でした。

よく聞かれたのが、「アークヒルズ竣工時の賃貸条件がいくらで、竣工から2年経った今の条件はいくらなのか?では、この地区が完成する頃にはもっと高い賃料が取れるな。」といった反応で、一億総不動産屋と言われた時代の余波が残っていた時代でした。儲かるから再開発をやるという意識で進めてきた人が多かったのです。

最初の良い条件から次第に条件が悪くなってきて、それでも再開発をやるのか、何のために再開発をするのか、安全な街をつくり、子孫にいい資産を残すために、今示されている条件で再開発を進めるか、このままの状態でいるほうがいいのか、その判断を下すことが迫られました。一方、デベロッパーとしての森ビルも地元から決断を迫られることになります。

再開発組合設立即ち再開発事業の認可となればもう後戻りは出来ません。再開発法は再開発事業が進行過程において万一事業的に立ち行かなくなった場合、その事業を完遂させるために都道府県知事による事業代行制度さえ用意しています。それゆえ、組合設立にあたっては森ビルに対して事業費負担の保証と権利変換率の保証を強く求められました。

平成8年(1996)2月に個別の画地評価と権利変換が示された後、役員会では再開発組合設立の必要性では一致していましたが、森ビルが事業費や変換率を保証してくれるのかどうかが大きな議論の焦点になっていました。しかし、土地価格も賃貸条件もまだ下落傾向にあり、再開発組合が設立されていない時点でそれらの保証を約束することは森ビルにとっても大きな決断が必要でした。結論は定期総会の森ビル森稔社長の挨拶まで持ち越されました。

平成8年6月7日の再開発組合の第8回総会。平成8年度中の再開発組合設立を目指す事業計画を承認。理事長である森稔森ビル社長は総会後の挨拶で「今こそ事業をスタートさせる時。年内に再開発組合の設立ができるように皆様が森ビルを信じて任せていただけるなら、事業費の調達、保留床の買受け、個別権利変換の確保を約束します。」と宣言し、組合設立に向かって大きく踏み出しました。

2)同意率

再開発組合設立の申請を行うための決議総会を年内に開催する準備を進めようとしたところ、再開発組合を設立するためにもう一段地元の同意を高めて欲しいという行政の指導がきました。この地区はもともと準備組合を設立する時点で300件のうち80%の人が準備組合に加入していました。ここで言う300件というのは、意思決定の単位です。一件一件は親子や夫婦の共有者がいて、所有者数としては400人以上いましたが、意思決定単位として使っていたのは300件という件数でした。準備組合設立時点での加入率が80%、都市計画決定時点での加入率が90%、そしていよいよ組合設立。通常であれば、この時点で90%というのは大変高い率です。都市再開発法は3分の2以上、67%以上の同意があれば再開発組合設立を認可することが出来るとされています。ただ、当地区の90%の賛成は逆にいうと10%、30件賛成していない人がいることを示しています。通常の規模の再開発であればそのまま全組合員数になるような数です。そのために出来るだけ同意率を高めてほしいというのが行政側の意向でした。

再開発力呼びかけからすでに10年、この段階で同意を得られていない人にはそれなりの事情があり、地区内では再開発組合設立阻止に向けて「反対の会」の活動も活発化していました。「かわら版」は25号を超え、行政に対しても盛んに組合設立反対を訴えていました。

同意率を高める作業は困難を極めました。何度も足を運び、一つーつ不安や問題に応えていきます。約10件、3%加入率を上げ、再開発組合設立認可申請に向けて具体的な手続に入っていく旨を決議したのは翌平成9年(1997)4月23日の第10回総会でした。

その総会で承認を受けた再開発組合の定款案と事業計画案に対する同意書集めが総会後開始されました。同意書には本人確認のために印鑑証明が必要。しかも今度は意思決定単位ではなく、全所有者、共有者が対象となるため、人数も多い。印鑑登録をしていない方に印鑑登録をしてもらったり、相続で未成年者が所有者になっている人には法定代理人を立ててもらい、海外在住者には領事館でサイン証明を取得してもらいました。最終的に集めた同意書は399通。

3)組合設立認可申請

平成9年9月5日には準備組合の常任理事が再開発組合の設立発起人となり、港区に対して市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告を申請。9月17日には港区により公告がなされ、再開発組合設立手続の第一歩が踏み出されました。

再開発組合設立認可申請決議を目的に11月26日に第12回総会を開催したが、総会前に開催した全権利者対象の説明会は未加入者の出席により議論が白熱。午後6時から開催した説明会には未加入者を含め151名が出席、定款案、事業計画案、事業保証に関する森ビルとの協定書について説明後、意見交換、質疑応答に入りました。未加入者からの相次ぐ質問に答える中、加入者からも未加入者に対して再開発事業への理解と参加を呼びかける発言が繰り返されました。途中、組合員からは説明会の打切り、総会開催の要望も何度か出されましたが、司会の原保常任理事は「やっと実現した未加入の方々との話し合いの場。出来る限り時間を設けて意見交換したい。」と、途中休憩をはさみながら会を継続。午後10時まで4時間にわたる会合となりました。

予定の午後7時開催を大幅に遅らせて午後10時から開催された総会には組合員のほとんどが席を立たずに出席。未加入者も傍聴する中で開催されました。総会では事業計画案、定款案、森ビルとの事業保証に関する協定書などの締結を承認しましたが、予定されていた「再開発組合設立認可申請に関する決議」に関しては説明会での議論の内容を踏まえ、日を改めて審議することとなり、1週間後に急減臨時総会を開催することとなりました。

12月2日の第13回総会には急な開催にもかかわらず110名を超える組合員が出席。待望久しい再開発組合設立認可申請を行うことについて満場の同意で決議しました。

その後、公共施設管理者の同意などを取得、組合設立認可申請を窓口となる港区に提出したのは年が明けて平成10年(1998)1月27日。

なんとか認可申請し、春には設立認可が下りてくると期待し、準備を進めていましたが、なかなか認可は下りません。春が過ぎ、梅雨が過ぎてもまだ下りません。認可が下りたら30日以内に設立総会を開催しなければなりません。設立記念パーティの準備や準備組合の解散総会もすぐに開かなければなりません。事務方は認可の下りる日を固唾を飲んで待ちつづけました。いつ下りるか分からないので誰も夏休みが取れません。お盆が過ぎてもまだ下りず、結局認可が下りたのは申請から8ヶ月後の平成10年9月16日。

平成8年6月の総会で森稔理事長が「年内の組合設立」を呼びかけてから、また2年以上が経過していました。

4)組合総会、設立パーティー

平成10年10月6日、再開発組合の設立総会が開催されました。総会で役員が選任され、理事の中から常任理事や理事長が互選されました。再開発組合の理事長には前述のとおり原保さんが選任されました。副理事長にはテレビ朝日の川池一男取締役、ハリウッド株式会社の山中祥弘取締役に加えて石井源太郎さん、谷澤敏允さんが選任され、森ビルの森稔社長は新たに設けられた特別顧問に就任しました。それまで理事長を務めていた森ビルだが、事業実施段階において参加組合員となることが確定しており、組合員としての立場とデベロッパーとしての立場が利益相反することを懸念して再開発組合の理事長には就任しないこととなりました。原保さんが理事長の重責を引き受けるにあたって出した要望が新規に2人の副理事長が就任することの追加でした。これから具体化する権利変換計画の作成にあたって法人代表の2社だけでなく個人を代表する形で常任理事の石井さんと谷澤さんを副理事長に加えてほしいというものです。再開発組合は10月19日臨時総会を開催して定款変更を行い、その体制を整えました。10月19日の臨時総会後、東京全日空ホテルにて組合員を始め、議員・行政関係者などの来賓総勢390名の出席で再開発組合設立記念パーティーが盛大に開催されました。原理事長に次ぐ挨拶の壇上で森稔森ビル社長は感極まり立ち往生します。数秒間言葉が出ない。体調でも悪くしたのかと参加者が心配し始めた頃、森稔社長の涙に気づきます。常に楽天的で積極果敢な森稔社長ですが、こと六本木の再開発については思い入れが強い。六本木六丁目の権利者の前で挨拶するときは涙もろくなります。この後、工事の起工式、竣工式と節目の式典の挨拶で言葉を詰まらせてしまいます。

六本木六丁目地区市街地再開発組合設立総会

設立パーティー(平成10年10月19日)

7.権利変換計画認可7.Land Rights Conversion Plan Approved

1)権利変換計画

事業認可が下りて組合が設立されると、次のステップは権利変換計画の作成。平成8年に提示した個別権利変換の変換率を守る権利変換計画を作成しなければなりません。

個別権利変換率の算定は平成7年2月時点の財団法人日本不動産研究所の評価をベースとしており、評価基準日の平成11年(1999)5月16日時点での評価とは、ずれが出ていました。周辺土地価格は4年間で約4割低下しており、土地評価、従後床の価格構成や区分の仕方に知恵を絞らなければ変換率を守ることはできません。従前土地評価のダウンに見合う権利床価格の低減が必要なため、駐車場やDHC(地域冷暖房)の工事費、通損補償など、本体工事費以外の一定の事業費を保留床に負担させることによって、建物のグレードを下げることなく権利床価格を低減しました。これに伴い、駐車場やDHCの共有持分は権利床ではなく、保留床となりました。

権利床価格を低減し、保留床に事業費を転稼することによって、権利床と保留床の価格差が大きくなることから、効用比上説明がつく形とするために権利床と保留床を棟別や階層別に明確に区分する必要が出てきました。例えば、住宅についてはA、B、C、D4棟のうち、C棟1棟を保留床とし、オフィスタワーの六本木ヒルズ森タワーでは高層部を保留床としました。これによって、保留床を運営する参加組合員の保留床営業のフレキシビリティの確保や一括処分性による価値の増加を図り、変換率の確保と事業性確保の両立を図りました。

また、前述したようにこの地域には戸建権利者が多く、再開発後のマンション生活での管理費などのランニングコストの増加への不安が高かったです。この不安に対処するために居住用に取得する住宅の管理費を安定的に賄っていく仕組みを提案しました。管理費などを賄うための収益床を六本木ヒルズ森タワーの1フロアに設定し、その床を組合員が共有で取得し、そこを森ビルが長期のマスターリースで運営することとしました。この収益床は約120名が共有で取得することになりました。

2)収益床の集約と一括運用

一定額以上の従前資産を持つ組合員は自己使用住宅と収益用の床を取得することになります。収益用の床として住宅を取得するか、事務所の区画を取得するかそれぞれの組合員が選択することになりますが、当地区では賃貸収益の向上と安定化を図るために前述の管理費などを賄うための収益床同様、六本木ヒルズ森タワー5フロア(約22,000m²)の床をー区画とし、共有で取得する方式を提案した。この収益床は約150名が取得することになります。

共有資産は一体的、効率的な運用が図れるというメリットがある一方で、共有利形態特有の不安定さを抱えています。共有物の分割請求や、共有者の誰かが差押さえを受けた場合の対処などの六本木ヒルズのプロセス課題がありました。これを解消するために信託方式の導入を図ることにしましたが、一信託物件に対して120人、150人という数の共有者がいて、そのそれぞれに配当するという形は信託銀行も前例がなく、信託銀行との協議は行き詰まりました。

そんな折、市街地再開発事業による施設建築物およびその敷地を民事信託により信託した場合の税制上の取り扱いが平成13年11月に明確になり、民事信託方式を導入することとなりました。共有者が出資する権利者法人を設立し、そこに民事信託を行うことで安定的な運用を行います。この共有者法人は建物竣工前に設立され、竣工以降から信託業務を開始しています。

3)床取得位置の調整

権利変換に関する様々なルールを定め、いよいよ床取得位置の調整。従前の土地・建物・資産価格を評価し、それぞれの組合員が取得する住宅の階数・位置、事務所の位置・面積、それぞれ従前の資産額に応じて従後に取得する床を決めていく作業が行われました。例えば住宅の取得位置については25階の南東の角部屋がいいのか、6階の西側の部屋がいいのか、狭くても高い位置をとりたいのか、低い位置で少しでも広くとりたいのか、それらの議論がそれぞれの家庭の中で行われました。住宅取得順位についての優先順位を決め、それぞれの住宅に関しての第一・二・三希望を出してもらい、それを調整して権利変換計画を組み上げました。調整がつかずに希望が重複すれば最後には抽選するしかありません。半年間に渡る大変難しい調整がありましたが、結果的に住宅に関して抽選が行われたのは1戸だけでした。また、土地の測量、建物調査、土地・建物調書の作成などが並行して行われていきました。

権利変換計画の縦覧は10月2日に実施されました。直前まで権利の移動や取得希望の変更があり、縦覧開始の朝は手伝いも含め事務局40名が徹夜でした。縦覧が終わり平成11年12月2日に権利変換計画の認可を申請しました。その当時は組合認可申請時と違い、平成10年7月の建設省通達により、再開発組合の設立認可に関しては概ね90日、権利変換計画の認可に関しては概ね60日を目安として認可を下ろすように手続きが変わっており、平成12年2月8日には権利変換計画の認可を得、2月13日が権利変換期日となりました。

4)仮住居

そこから権利者の仮住居への本格的な引越しが始まりました。仮住居を確保することも当地区の再開発においては大きな課題でした。当地区再開発は南側の住宅地を始め戸建て住宅が多く、主な住宅の広さは30坪前後でした。仮住居での戸建て住宅を六本木周辺で確保することは難しく、マンションになるが、六本木という立地上ワンルームや15坪程度の小規模なものが多く、30坪近くになると元麻布や広尾などのエリアの高級マンションになり、組合の補償費の基準の中では借りることが難しい。そこで、この再開発のデベロッパーである森ビルは、この六本木六丁目周辺・元麻布・西麻布に保有していた土地にマンションを建てて、再開発のための仮住居として提供することにしました。仮住居の建設は平成10年頃から始まり、平成12年(2000)初頭には4棟の仮住居が用意されていました。組合員の仮住居への引越しが平成12年3月中にほぼ終わり、平成12年4月27日に起工式を行いました。

起工式・直会(平成12年4月27日)

8.建設工事8.Construction Work

1)解体工事

工事の期間中も問題が発生しました。まず最初に、11haの地区内の約12万m²の建物を解体する騒音、振動、埃、また解体後の更地になった後の土埃の問題でありました。平成12年は非常に暑い夏で35度を超えて39度というときもあり、雨もなかなか降らず、水を撒いても撒いても蒸発してしまい、解体中の現場に風が吹くと、土埃が飛んでいきます。解体が終了して更地になるとその傾向は益々強くなり、都心に広大なダム建設現場が現れたような状況でした。散水車を2台用意して常に散水をしていましたが、見ているうちから乾いていき、近隣の方には迷惑をお掛けしました。

また解体中、明渡しが遅れている建物が何棟かあり、解体工事の障害となりました。権利変換計画認可を受けた時点で明渡しに同意をせず、再開発に反対をしている方が何人かおり、明渡し訴訟を土地建物所有者に対して2件、借家人に対して2件、提訴しています。4件の訴訟のうち3件に関しては早期に和解となりましたが、1件に関しては平成12年末まで訴訟が長引きました。現地を明渡したのが平成13年(2001)2月、権利変換計画認可から丸1年が経過していました。

1999年8月

2000年9月

2001年1月

2001年9月

2)工事施工上の工夫

これらの明渡し遅延建物の存在により、工事は大きな遅延を余儀なくされました。解体現場の中に使用している建物があると、その建物に供給しているライフラインを切ることが出来ません。道路のアクセスはもちろん、電気、水道、ガス、下水。これらのライフラインを切り回しながら周辺で工事を進めることになり、施工各社は当初予定していた施工計画の変更を余儀なくされ、工程の大きな遅延要因となりました。特に超高層の事務所棟にとっては深刻な事態でした。

これをカバーするために工事時間の延長が建設会社から提案されました。通常8時~18時までの作業時間を延長して行うということが近隣との関係で難しい課題でした。この地区の北側は商業地域だが、南側は元麻布の住宅地に隣接しています。そのような環境の中で、いかに周辺への騒音などの迷惑をかけずに工事を続行するか、ゼネコンは知恵を絞りました。当地区は東西南北それぞれ400m近い広さがあります。地区境から100mほど離れた地区の中央部分に大きなフェンスを立て、防音シートを張り巡らせて、その中で法令上許されている範囲内での作業を限定的に行います。地区中央で作業を行った場合の騒音を測定し、周辺暗騒音の中におさまる見通しを立てたうえで工事を実施しました。それでも近隣からは、工事照明がまぶしいという声をいくつかいただきました。

2001年12月

2002年1月

2002年6月

2003年1月

3)施工調整

ただでさえこの地区の工事は施工調整に課題を抱えていた1haの事業区域内で複数の建築JVが工事を進めながら道路や公園の築造という土木工事も並行して進めなければなりません。各棟の施工者が現場に乗り込んできたときにはまだ、道路工事が完成しておらず、一見して建物の敷地境界が分かりません。「うちの工区はどこからどこまでですか。」という状況でした。土木工事の所長も橋やトンネルの工事は経験していましたが、建築工事と工程調整しながら土木工事を進めるなどということは初めての経験。戸惑うことばかり。将来の道路予定範囲部分に仮設道路を築造し、そこを工事車両の現場内通路として使用しながら、建築工事を進めます。近隣への配慮から西側のテレビ朝日通りからは工事車両の出入りを行わず、工事車両の出入りは全て北側の六本木通りと東側の環状3号線に限定したことも工事車両や物流泣かせでした。地下の掘削期間ともなれば現場全体で1日に何百合というダンプカーが土を搬出します。コンクリートの打設期間ともなれば何百合のミキサー車が出入りします。その工事車両の動線の割り振り、各工区間の施工の収まり調整、各棟工事と土木工事のその時々の施工の優先順位の決定など、施工者間で協力して全体の目標工期を守るために各棟JVとの連絡調整を行う施工調整室を置きました。

施工調整室は設計監理者、再開発組合事務局と協議しながら街区全体の課題整理と優先順位を決めていきました。ある時期は、土木の道路築造が優先、ある時期は事務所棟の地下掘削を優先、またある時期は住宅棟の地下躯体を優先と、その時々の課題を全体の工程をにらんで調整しながら進めました。各棟とも自分の工区の工期が心配ですからその調整、譲り合いは大変でしたが、データベース上で全工区の3ヶ月予定工程表を公表し、その時点での課題を全施工者が共有化しながらコンセンサスを創り上げていきました。

そんな中で平成14年4月7日には森タワーと住宅棟の上棟式を行い、4月8日には小泉首相を始め政界財界の関係者を招待し、上棟記念パーティを執り行いました。バブル崩壊後のデフレスパイラルに苦しむ日本経済は都市再生に活路を求め、六本木ヒルズはその象徴的なプロジェクトとなっていました。

その後、建築工事は躯体工事から内装工事へと進み、土木工事も建築工事との調整に苦労しながらも道路、デッキの仕上げ工事へと進んでいきました。

9.完成へ9.Toward Completion

1)完成引渡し

平成15年(2003)4月1日、一部土木工事や建築工事は残ったものの、なんとか施工者から建物の引受けを行い、組合員への鍵の引渡しを行うことが出来ました。鍵の引き受けにきた組合員の笑顔を見て、この日のために17年間やってきたのだと実感出来た1日でした。

住宅の鍵の引受けにきた組合員の中には親の位牌を持参してきた人が何人かいました。「再開発を楽しみにしていながら間に合わなかった親に、完成した住宅を見せてあげようと。自分たちの引越しは来週だけど、親は今日から入居させてあげようと思ってね。」

17年間はあまりに長い。都市計画決定当時、60代のご婦人から「30代の1年の価値と60代の1年の価値は違う。森ビルは寿命との競争。だからひと月でも1週間でも1日でも1時間でも早く完成するように進めてね。」と言われていました。

この再開発では意外なことに高齢な人ほど最初から賛成してくれる人が多かったのです。呼びかけ当時に80代の親から「良く分からないが、再開発というのはいろいろな意味で良い話のようだ。おまえたちの世代の話なのだから良く話を聞いたほうがいい。」と言われて話を聞いてくれた50代の人もいました。最初に賛成して「孫、子の世代のために」と積極的に話し合いに応じてくれたお年寄り達の多くが完成までに鬼籍に移りました。再開発の中心になって進めてくれた再開発組合の理事たちもその多くが70代になっていました。

2)竣工式

平成15年4月7日、六本木ヒルズ森タワー15階において、六本木ヒルズの竣工式が行われました。神事には約1,000名が参加。その後の直会で原理事長は再開発に対する思いを語りました。「実に17年という歳月が流れ、ようやく完成しました。従前は防災面からも危険性を指摘された地区で戦前の空襲で一面焼けた地区であるにもかかわらず、戦後の復興過程において道路の幅も広がらず、狭い道路に小さな建物が建て詰まる街でした。そこに再開発事業によって広い道路、公園、広場が出来上がりました。建物を超高層化することによって、森ビルの権利を確保しながら六本木ヒルズアリーナや毛利庭園をはじめ、様々な広場、空間を創ることが出来ました。備蓄倉庫、防火水槽も整備しました。再開発前に比べると飛躍的に安全な街づくりを実現出来たと思います。」

竣工式(平成15年4月7日)

3)グランドオープン

六本木ヒルズのグランドオープンは4月25日。それに先立ち4月22日に六本木ヒルズアリーナにて約1,000名の来賓を招き、オープニングセレモ二-が行われました。

来賓として出席した小泉純―郎首相、扇千景国土交通大臣(当時)、石原慎太郎東京都知事から祝辞をいただき、坂本龍一氏作曲による六本木ヒルズのテーマソング「the land song」の流れる中、原保理事長と森稔森ビル社長によるトーチの交換が行われました。事業施行者から街の運営者にバトンが渡された瞬間でした。

4月25日グランドオープン。午前10時の開業を告げる号砲と共に多くの風船が空高く解き放たれ、街は開かれました。

文化都心、アートとインテリジェンスが融合する「アーテリジェント・シティ」は、ワンアンドオンリーを目指す店舗群とあいまって世の中に賞賛を持って迎えられました。来街者数は予想以上であり開業3日間の来街者数は約95万人、開業56日目にして来街者数1,000万人を越え、現在、年間来街者数4,000万人を突破しています。

グランドオープン